�����@

�y�뒌��}�̏d�v���ƕi�����O�@�����@

���@�y�뉘�����@�{�s��̌X��

�@�y�뉘�����@��2003�N2���Ɏ{�s����Ă���̓y��E�n�������������ʂ̒��ŁC�ƂĂ��C�ɂȂ��Ă��鎖�̈�ɁC�y�뉘���������ʎ����̌��_�ƌ����ׂ��y�뒌��}�i�����ł͈ȉ��y�뒌��}�ƌĂт܂��j�̎����C�S���I�ɂ��ቺ�����̂ł͂Ȃ��낤���Ƃ̌��O������܂��D

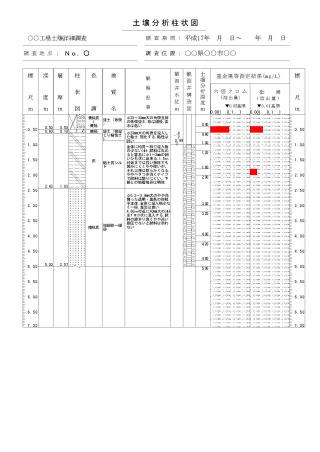

�@�y�뉘�������͒����̐i�W�ƂƂ��ɁC�n�w���̉������m�F���邽�߂Ƀ{�[�����O�@�풲���E���͂��s���܂����C���̎��ɓy�뒌��}���쐬���Ēn���̕��z�E�n�w����≘���Ȃǂ��L�ڂ�������L�^���c���܂��D�n�w����������Ă���ꍇ�C�y��E�C���H���͂��̓y�뒌��}�̋L�^������{���Ƃ��Čv�悳��܂��̂łƂĂ��d�v�Ȋ�{���ƂȂ�܂��D�Ƃ��낪�C�y�뉘�����@���{�s����Ă��璲���w��@�ւɂ���Ď��{���ꂽ�y�뒌��}�����X���܂����C�n�w���̋L���L�ڂ��قƂ�ǂȂ��C�̐S�Ȓn�w��ǂݎ��Ȃ��悤�ȕi���̒Ⴂ�y�뒌��}�̉��s���L���͈͂Ō��|����@������Ȃ��Ă��܂��D

�@�y�뉘�������̃{�[�����O�@�풲���́C����܂ł̍\�������݂ɂƂ��Ȃ��y�������{�[�����O�Ƃ͈قȂ��āC�n�Ղ̍d���w�W�ƂȂ�m�l�i�W���ѓ������CSPT�l�Ƃ��Ăԁj�����Ȃǂ͎��{���Ȃ��ŁC�n�w�������I�[���R�A�@��̎悵�ĉ��w���͂ɋ����钲������̂ƂȂ�܂��̂ŁC�ŏ����畨���I�Ȓn�w�������i�̈�����Ȃ��Ȃ����܂܂Œ������s���܂��D���ׁ̈C�n�w���z�������ɂ߂邱�Ƃ�����܂ňȏ�ɑ�ƂȂ�C�̎悵���n�w�����̏ڍׂȊώ@�L�^�����w���͂ƂƂ��ɍH��ȂǕ~�n�̒n�w�\����m���łƂĂ��d�v�ȏ����W�̌��ߎ�ƂȂ�킯�ł��D

�@�y�뉘���������N�����Ă��鉻�w�����̒n�w���ł̑��`�Ԃ́C�P���ɕ��V���Ă����ł͂Ȃ��C���z����n���E�n�w�\���Ɩ��ڂɌ��т��Ă��܂��̂ŁC�{�[�����O�����̎掎���̏ڍׂȊώ@�L�^�͂��̌�̓y��E�C���̐��ۂ�i���ɂ��傫���֗^���ė��܂��D����͏ڍׂȒn�w�ώ@���o�������_�ł�����x�̓y�뉘���̑S�̑����c���o�����ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��Ǝv����قǏd�v�ȍ�ƂƔF�����Ă��܂��D

���@�n�w��ǂݎ��Ȃ��y�뒌��}

�@����y�뉘���C������ł̎��ł����C�C���̍H���ߒ��ɂ����ď��ʂ̔������ϑ����Ă������C�e��v���l�ɁC�����v�悳��Ă����n�w���f���Ƃ͂��܂萮���I�łȂ��f�[�^���ϑ����ꂽ�̂ŁC���̌�����F�X�Ȏ��_���猟���������ʁC�����v�悳��Ă����n�w���z�̐ݒ胂�f�����������ƍ����I�Ȑ����̏o���邱�Ƃ��킩��܂����D

�@�����Ŋ��Ȃ̎w�蒲���@�ւ��ߋ��ɓ��Y�~�n�Ŏ��{�����y�뉘���������ʂ̓y�뒌��}�����̒n�w���L���L�ڂׂ����C�����̓y�뒌��}������ɂ��ւ�炸�C���̂�����̒���}���ɂ��n�w�̐�����Ԃ���̓I�Ɏ����L���L�ڂ��قƂ�nj������炸�C�w�蒲���@�ւ����Y�~�n�Ŏ��{�����y�뉘���������ʂ̓y�뒌��}��������ł́C�n�w���f���̍ċᖡ������o���Ȃ����ɕi���̒Ⴂ�������ł��邱�Ƃ��킩��܂����D�������C�y��E�C���H���͂��̕i���̒Ⴂ��������ɂ��Čv�悳��܂����̂ŁC���̌��ʁC���ۂ̒n�w�\���Ɛ����I�łȂ��n�w���f���ŏC���H�����J�n���ꂽ��ł��D�l�I�Ɍ���Ύg�����ɂȂ�Ȃ��̂ł́E�E�E�Ǝv����悤�ȕi�����x�̓y�뉘���������ʂ��C���X�Ǝw�蒲���@�ւ���{��ɕ[�i����H���ɗ��p����Ă�����Ԃ��_�Ԍ���@��Ƃ��Ȃ�܂����D

�@�Ⴆ�P�O���[�x�̓y��{�[�����O�������ʂœy�뒌��}���ɋL�ڂ��ꂽ�n�w�L���̋L�ړ��e�́C���L�Ɏ����悤�Ȃق�̋͂����s�̂��̂ł����Ȃ��C���̋L��������Ώ��Ȃ��Ƃ��C�܂Ƃ��Ȓn���Z�p�҂��n�w���ώ@�������̂łȂ����͗e�Ղɓǂݎ��C���̒���}����͂ƂĂ��n�w�̐�����Ԃ�m�邱�Ƃ͏o���܂���ł����D�ނ��낱��܂ł̂P�����Ԋu�̂m�l�����Ŏ������̎悷��y���{�[�����O�̕����C�d���̃C���f�b�N�X�i�m�l�j��������C���������͂܂Ƃ��Ȏ����������̂ł͂Ȃ��낤���Ǝv������ł����D�������������{�������̒n�_�̓y�뒌��}���قƂ�Ǔ����l�ȋL���̋L�ړ��e�ł��邱�Ƃ�����ƁC�����n�_�̒n�w�����ȂǂقƂ�NJώ@�����ɁC�����ߓI�ɂǂ����̒n�_�̋L�q�i���ꂷ������i�Ƃ��Ă͏o���Ȃ��l�Ȃ��̂Ƃ��v���܂����j���R�s�[�]�ڂ��ċ����߂����̂悤�Ȉ�ۂ��o����y�뒌��}����ł����D

------------------�w�蒲���@�ւ����{�����P�O���{�[�����O����}�L�ڗ�--------------------

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�P�O���[�x�̒n�w�L�q�����L�̂������S�s�ł��j

�u�R���N���[�g�v

�u�����ɍ������D���X���D���ƂȂ�v

�u�ׁ`������́D�S�̂ɍ��I���ʍ����D��.�����Ȑ[�S�̂ɃV���g���ʂɍ����D�ܐ���v

�u���Y���S�y�D�S�̂ɊL�k�Џ��ʍ����v

-------------------------------------------------------------------------------------

�@�y�뉘���̏E�C���͓y�뉘���������ʂ���ɂ��Čv�悳��܂��̂ŁC��L�̂悤�ȕi���̒Ⴂ�s�m���Ȓ������ʂ��w�蒲���@�ւ�����ꂽ�ꍇ�C�E�C���H���̎��{�ߒ��ŐF�X�Ȗ������r�̐�����m�������R�ł����㏸���܂��D����͌o�ϓI�ȑ����ɂ��������܂��D��������Ђ͂������C�����H���Ȃǂ����ۂɎ��{���鋦�͉�ЂȂǂ������s�m���Ȓn�w������Ɉ����ȍH����p�̌��ς����ӔC�{�H�����߂��܂��̂ŁC�H���̎{�H�i�K�ł̒����̕i���s���ɋN�������E�C���H���蒼���ȂǁC�o�ϓI�������܂ߔ�Q��]�V�Ȃ�����܂��D���̂悤�ɁC�����̓y�뉘�������̕i���͂��̌�̏E�C���H���̕i���⌋�ʂ���ьo�ϐ��ɂ܂ł�����ȉe����^����̂ŁC�w�蒲���@�ւ͕i���̍������������{�������鎖����ȐӖ��ƂȂ��ł��D

�@�n�Տ��̒������̂��ЂȂǂɋ��߂����ɁC�S����������^����ɏo�Ă���̂���q�̒���}�ł��D���̖{�̎����͎U�킵�Ă��Ă��C�~�n�Ŏ��{���ꂽ�y���E�n������}�̕ۊǂ͉��\�N���̒����ɓn���ĂȂ���C�L�����p����Ă��鎖���ߋ��ɂ����Ă����Όo�����Ă��܂��D������ɓy����n������}�͊�b�I�����Ƃ��ĉ��l�̂�����̂Ƃ��Ď~�߂��L�����p����Ă����ł��D���̏W�听���e������@�ւȂǂɂ���āu�n�ՁE�n�������W�v�ȂǂƂ��Ă܂Ƃ߂�ꐢ�̒��ɖ𗧂Ă��Ă��܂��D���B�Z�p�҂Ƃ��Ă͉��\�N�ォ�Ɏ����Ƃ��čēx���̖ڂ��������ɁC�u�ǂ��d�������Ă���ȁv�ƌ㐶�̋Z�p�҂Ɋ��S�����悤�ȁC�������l�̂���n�����̒�S�|���邱�Ƃ���Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���ƔF�����Ă��܂��D

�@�Ȃ��C��q���������̓y�뒲�����ʕ������Ƃɐݒ肳��Ă����n�w���f�����C���ۂƐ����I�łȂ��������͍H���̎{�H�ߒ��Ŋm���߂��Ă��܂��D

���@�i���ቺ�̌��������@

�E�E�E�E�E�E�E2010�N12��31���^2011�N1��1���F�ꕔ�L�q�lj�

�@�i���ቺ�̌�����������������ƁC���q�̎��R�Ȃǂ���ӂɉ�������Ă���̂ł͂Ȃ��낤���ƌ��Ă��܂��D���Ȃ��w�蒲���@�ւ̕i���ቺ�ɂ��Ă͑傫�Ȍ��O�������ăK�C�h���C���Ȃǂ��s�Ӎ쐬���Ďw�����C�����Q�Q�N�S���P������{�s�̉����y�뉘�����@�ł͂��̓��e�f�����Ă��܂����C��Ƃ��Ďw�蒲���@�ւ̊Ǘ��V�X�e���̋����ƃ}�j���A����`�F�b�N���X�g�Ǘ��I�Ȃ��̂ɏW��C��̓I�ȕi�����P��ɂ܂ł͓͂��Ă��Ȃ��悤�Ȋ������܂��D�����ł͈ȉ��ɂ��̌����𐄎@���܂��D

�@�@�y�뉘�����@�ɂ���ĒP��������K�i�����ꂽ�������@�����肳�ꂽ���C�������ǂ��ł��N�ɂł��o����悤�ɂȂ������ʁC�K�i�����ꂽ�ȒP�Ȓ������@����̂ƂȂ������ƂŁC���ʁC�m���ƘJ�͂�K�v�Ƃ���Z�p�͕������ȑf�����ꎩ�R���������悤�ȌX�����������D

�A�@�y�뉘�����@�̐���ŗl�X�Ȉق����ƊE���삩��n����������ցC�w�蒲���@�ւƂ��Ă̐V�K���ƎQ�����������C�n���Ɋւ����{������n�������o���̏��Ȃ��w�蒲���@�Z�p�҂������������ƂŁC���w���͌��ʂ̌��o�L���ɒ����̏œ_���ڂ�C���G�Ȓn�w�\���Ƃ̊W�������ɓy�뉘�����_�c�����X�����������D

�B�@�w�蒲���@�ււ̑�����Ƃ̎Q���Ȃǂ̌��ʁC�����P���̑啝�ȉ����������C�A�̒n������x�E�X���ƌo�ϐ��̗D��Ƃ����ւ��āC��b�����Ƃ��Ă̓y�뒌��}�̍쐬���ȑf�������悤�ɂȂ����D�܂��C�y�뉘�������ł͕����̓y�뒲���{�[�����O���ߐڂ��čs���邽�߁C�����~�n�Ŏ��{�����y�뒲�����ʂ̏ڍׂȒ���}���쐬���邱�Ƃ͌o�ϓI�ł͖����C����قǕK�v���Ȃ��̂ł͂Ƃ̐S���������C���ʁC�S�̂��ȑf�������悤�ȌX���������Ă���D

�C�@����܂ł�N�l���y���{�[�����O�̒���}�쐬�́C�n���Z�p�҂����ۂɍ̎掎�����ώ@���邱�Ƃ����܂�Ȃ���Ȃ��܂܁C�ް�ݸތ@��̵��ڰ����������Ɠ���ƁC����N�l���茋�ʂ����Ƃɂ��āC�n��������Ђ������쐬�E�[�i����P�[�X����ʂɑ����s���Ă��܂����D�������C�����y���{�[�����O�̒����ړI�̎�̂��C�d���w�W��N�l�ł��������Ƃ���n�w�̋L�^��L�ڂ͋͂��ł��C�d���w�W��N�l���L�ڂ���Ă���C�n�w�L���̕i���͂�����ɑ傫�ȕi�����Ƃ��Ă͕\�ʉ����Ă��܂���ł����D

�@�Ƃ��낪�C�y�뉘�������{�[�����O�ł�N�l����������C�����I�Ȏ������قƂ�ǖ����̓y�뎎���̎�݂̂̃I�[���R�A�{�[�����O�ɂȂ�₷�����Ƃ���C�y�뒌��}�ɗL�v�Ȓn�w�����L�ڂ�����ɂ́C�o���ƋZ�p�͂�L�����n���Z�p�҂ɂ��̎掎���̏ڍׂȊώ@�����ɑ�ƂȂ��ė��܂��D�������C�o�ϐ��Ƃ����ւ��ēy�뉘���������y���{�[�����O�Ɠ����l�Ɉ�����X���������C�ް�ݸތ@�����ڰ�������閈���̋Ɩ���������ƂɁC�w�蒲���@�ւ̒n���Z�p�҂����������邱�Ƃ��Ȃ��A������Ǝ҂����̂܂܁u����}�v�Ƃ�������y�뒌��}���쐬���C�q��ɕE�[�i����P�[�X�������ė��Ă���悤�ɂ������C���ꂪ�i���ቺ�̋�̓I�ȗv���ƂȂ��Ă�����̂ƍl���܂��D�b��ƂȂ��Ă��铌���z�n�s��̈ړ]��̒�������}���������̂悤�ȕi�����x�ɂ������܂��D

�@���̌��ʁC�n���Z�p�҂̒n�w�ώ@�L�^�ł͂Ȃ��C�ް�ݸތ@�����ڰ���ɂ���ĕ��ꂽ�n���E�n�w�L�^���C���̂܂ܓy�뉘���������ʂƂ��Ďw�蒲���@�ւ�����ꗬ�ʁE���p�����P�[�X���o�āC���ʂƂ��āC�n���E�n�w�̊�b�����Ƃ��Ă̕i���ɉe����^���錜�O�������Ă��܂��D��q�́u�w�蒲���@�ւ����{����10���{�[�����O����}�L�ڗ�v�͂��̓T�^��ƌ�����ł��傤�D

�D�@�܂��C�y�뉘���̏C�����@������܂Łu�@�폜���v���嗬�ł��������Ƃ����W�ł͂Ȃ����̂Ɛ��@����܂��D�����y��̏C�����@�폜���ł���Βn�w�ׂ̍������z���ȂNJW�Ȃ��C���ƔS�y��������Ηǂ��C�������o�[�x�Ɣ͈͂܂őS���@��o���Ă��܂��Ηǂ��ƌ����悤�Ș�����I�ȗ���ɂȂ��āC�i���͓�̎��ɒu����₷���Ȃ�܂��D�܂��C���̂悤�Ȍ����������Ƃ�����܂��D�������C�����͏C���H�����@�폜���ȊO�̍H�@�őI�肳�ꂽ���ɖ�肪�����Ă��܂��܂��D�y�뉘���̒������_�ł͂ǂ̂悤�ȍH�@�̑I��ɂȂ邩�͊�{�I�ɂ͕s���Ȗ�Ȃ̂ŁC��͂肻�̏ꂵ�̂��ł͂Ȃ��������l�̂���i���̗ǂ����������{���邱�Ƃ��̗v�ƂȂ�܂��D

�E�@����ɂ�����傫�ȗv���Ƃ��āC�s���Y����ɊW���钲���ł́C�����������o�̗L���Ƃ��̒l�ɖڂ�D��ꏟ���ƂȂ�܂��̂ŁC�n�w��y��̐�����������̎��̗ǔۂ������Ƃ���₷���C�܂����̏��̎����e�G�ł������i�K�ł͂܂���肪�\�ʉ����ɂ��������������܂��D

�@�~�n�n�Ղ̓y��/�n�w��n�����ɉ������Ȃ���C�e�G�Ȓn�Տ��ł��h�������Ȃ��ėǂ������ǂ������h�̎O�O�����q�ƂȂ��đ����͖��������܂���D�������y���n�w�ɉ������F�߂�ꂽ�ꍇ��C���̃f�[�^���ق��ɗL�����p���悤�Ƃ������ɏ��̎������ƂȂ��ė��܂��D

�@�n�Ղ���������Ă����ꍇ�͓y��C���̌v�旧�Ă��K�v�ɂȂ��ė��܂��D�y��C���͒n�Ղƒ��ڌ��������K�v������C�~�n�n�Ղ̒n�w�\����y�됫��𗝉����邱�Ƃ���n�܂�܂��̂ŁC�y�뒌��}���ɋL�ڂ��ꂽ�n�w���L�����ƂĂ��d�v�ɂȂ��ė����ł��D�Ƃ��낪��q�����l�ȑe�G�Ȏ��̈����y�뒌��}�ł́C�S���ƌ����ėǂ����n�w��ǂݎ�ꂸ���ɗ������C�ނ��낻�̌��ʂ��C�S�Q�����Ĉꗘ�Ȃ��̒n�w���߂̌�F�̌��ƂȂ��ēy��C���v��̌������U�����C�y��C���H���ɑ���ȕ��̉e����^���Ă��܂������炠��܂��D

�@����͒����ɏ]������w�蒲���@�ւ̎��g�ݎp�����C�y��C���H���ŗ��p�o������̎��ɂ܂Ŕz�����y��ł��Ȃ����������Ɛ��@���܂����C���Ȃ��Ƃ����������ŏI���̗l�ȁC���̏����̑Ή��E�l��������̎����Ƃ�����C�n�Տ��������Y�Ƃ̎w�蒲���@�ւƂ�����܂�ɂ����e���E���ӔC�ƌ��킴��Ȃ��ł��傤�D���������ۂɂ͂��ꂪ�܂���ʂ��Ă���̂����������m��܂���D

���@�ЂƂ̌��_�E������́H

�@�ł́C�ǂ̂悤�ɂ�����i���̒ቺ��h�����Ƃ��o����̂ł��傤���D��q�܂ł͎w�蒲���@�ւ�Z�p�҂̌�����ǎ��̕����ŕi��������l���ė��܂������C�����I�ɂ͌o�ς̗��v���ƌ����E�ǎ��Ƃ����o�����C���̍��̕����x��Љ�n�x�ɂ���č���͂���܂����C���Ă��Č�����ǎ����ア�̂͌Í������̐��̏�ł��D�s�Ǖi�͎��R���������Ƃ̍l�����������Ă��܂����C���݂͗lj݂��쒀����̂��Ƃ킴������悤�ɁC���{�Љ�ł͎��R�����������R���B�̕����܂�������������܂��D

�@�����y�뉘�����@���{�s����w�蒲���@�ւ̐M�����̌��オ�}���Ă��܂����C����͖��_���C����������x�̑ΏǗÖ@�̂悤�Ɍ����܂��D��Ԃ̉������@�́C���ǂ͍��{�̖@���K��ɖ߂��Ă��܂��悤�Ɏv���܂��D����͉��q����Â��ĐV�������C���y�뉘�����@�����肳��鎞����w�E����Ă���u�P���@�v�Ɓu���P���@�v�̋c�_�̏o���_��肩���m��܂���D�y�뉘�������Z�p�̊�{�ł���n������������ƌ���C�������@���K��Ƃ��Ă�������ƏC�������C�w�蒲���@�ւ̐M�����]�X�̘b�̂��Ȃ�̕����͎��R���������悤�Ɏv���܂��D���ǂ��̂悤�Ȍ��_�ɂȂ炴��Ȃ��悤�ł��D

�@�����ȍH�v�ł����C�Ɩ��˗����ɓy�뒌��}�̍쐬�k�ڂ��u�P�F�T�O�v�ō쐬���w�肷��̂���̋�̓I�ȕi�����P���@�ƂȂ���̂Ǝv���܂��D���̎w�肪�Ȃ���C���Ȃ�̕i���F���ӎ����w�蒲���@�ւ������Ă��Ȃ�����C�y�뒌��}�̐[�x�k�ڂ͒ʏ�͂P�F�P�O�O�ō쐬����ė��锤�ł��D�y�뉘�������̊�{�����[�x�͒ʏ�́u�P�O���v�ł��̂ŁC�k�ڂP�F�P�O�O�Ȃ�ΐ}���ł͂��������P�O������Ԃɕ������������ނ����ōςނ̂ŁC�y��̐�����ׂ��Ɋώ@���Ȃ��Ă��ς�ł��܂��C�L���L�ڂ��قƂ�ǖ����Ă����̎��̈������ڗ����Ȃ���ł��D

�@�Ƃ��낪�k�ڂP�F�T�O���w�肷��Ƃ�������ƋL�����L�ڂ��Ȃ��Ƌ�Ԃ������Ȃ��đ̍ق������Ȃ�C���̈������ڗ����Ă��܂��܂��̂ŁC�����^�ʖڂɎ��g�܂���Ȃ��S���I�Ȉ�ʂ������ĕi������̈ꉟ���ɂȂ���v�f�������܂��D�܂��k�ڂP�F�T�O�Œ�o���Ȃ����Ǝw�������ꍇ�́C�˗��傪�i���ɊS�������Ă��邱�Ƃ̕\���ɂ��Ȃ�܂��̂ŁC���܂莿�̈����d���͂��ɂ����Ȃ锤�ł��D��҂ɊS�������Ă��炤���҂݂����Ȃ��̂ł��ˁD

���@�@���m�ǂ̌��o���x�Ƃ��̓����Ȃǁ@

�@2003�N2������̓y�뉘�����@�̎{�s�ɂ���āC�������L�@�������y��K�X�̕��͕��@���K�X�N���}�g�O���t�@�iGC-PID�CGC-FID�CGC-ECD�Ȃǁj�ōs���悤�ɂȂ������߁C�g�p����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ�C���̓������܂ߓy�뉘�������ł͖Y�ꋎ��ꂽ�悤�ȕ��@�ɂȂ��Ă��܂����C�y�뉘�����@�i�ȉ��C�y�Ζ@�ƌĂԁj���{�s�����O�܂ł͕~�n���̉����͈͂��i�荞�ޕ\�w�K�X������C�����n�_�ł̐[�x�����̃{�[�����O�����ɂ����āC�����n�w�̌��o�m�F�Ȃǂ̓y�뒲���̊ȈՒ������@�Ƃ��ČN�Î��ƌĂ�p�ɂɗp�����Ă��܂����D

�@���݂����̌��m�Ǘ��p���K�X�N���}�g�O���t�@�̗��p�ɕς���������ŁC�������@�͊�{�I�ɂ͂قړ����ł��D�������C�[�x�����̃{�[�����O�������ɂ����āC���������̓������l���Ȃ���n�w�̑w���ω��ɂ����ڂ��ĕ��͂��s�����@���u�P���@�v�C����C���̓y�Ζ@�ɂ����@�́C�n�\�ʂ���O���C�O.�T���C�P���C�Q���C�R���E�E�i�ȉ������P�����P�O���܂ŁF��P�����L�Q�������������L�@�������D���������������y�Ζ@�ł͒n���ɍ\�����Ȃǂ̒�ʂȂǂ�����ꍇ�͂��̒�ʂ��O���Ƃ��Ēn�\�ʉ��P�O���̎�j�E�E�Ƌ@�B�I�Ɏ������̎悵�ĕ��͂��C�m���I�ȍl��������ɂ��ĕ]�����鎖����C�P���@�ƑΔ䂵���ꍇ�ɂ͓y�Ζ@�̕��@���u���P���@�v�ƌď̂���邱�Ƃ�����D

�@���́u�P���@�v�Ɓu�y�Ζ@�̕��@�i���P���@�j�v�̕��@�̈Ⴂ�ɂ��y�뉘���̌��o���x�i�y�뉘���̌����Ƃ��̉\���Ȃǁj�̍���Ȃǂɂ��ẮC�ߋ��ɂ�����NHK�̃N���[�Y�A�b�v����Ȃǂ̔ԑg�ł����グ�����@�̓K�ۂȂǎ�X�c�_���Ȃ��ꂽ���C�Z�p�I���ʂ���l����u�P���@�v���D��Ă���ƌ��킴��Ȃ��ł��傤�D�������C���̖@���Ƃ��ēy�Ζ@����߂��Ă��邱�Ƃ��璲���͊�{�I�ɂ͓y�Ζ@�̕��@�i���P���@�j�ɏ]���Đi�߂��邱�ƂɂȂ�܂��D

�@���m�ǂ̌���ł̗��p�́C��Ƃ��Ēn�������u�ȂǑ��u�̏\�͂̃����e�i���X�Ǘ���C�y���n�������ւ̊������L�@�������̗L��������Őv���Ɍ�������ȈՓI���@�Ƃ��ėǂ��p�����Ă���D���̏ꍇ�C���m�ǂ̌��o�P�ʕ\�����K�X�Z�x�ippm�j�Ȃ̂Ŋ���l�̒P�ʁimg/د�فj�ƈႤ���Ƃ���C���̂܂܂ł͔Z�x��Ԃ�����l�ƑΔ䂵�ɂ������Ƃ���C�y�뒆��n�������̊���l�̔Z�x�\���img/د�فj�Ƃ̑Δ�E���Z�Ƃ��̐��x���ǂ̂��炢�Ȃ̂��Ȃǂ����ꗘ�p�I�ɂ����߂��邱�Ƃ�����܂��D

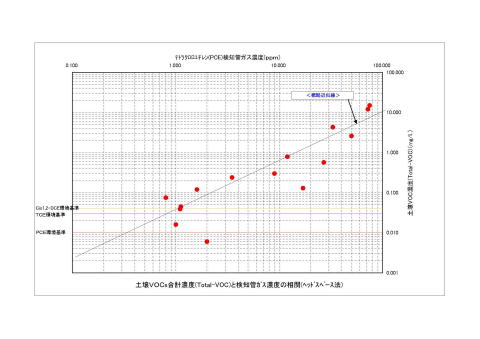

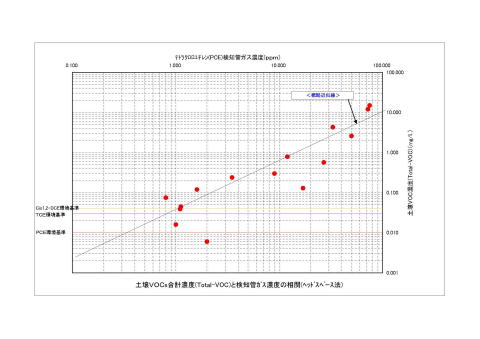

�@���̏ꍇ�C�y�뒆�Z�x�␅���Z�x�ւ̊��Z�͗�ؑ��i1989�j���P�ɂ�銷�Z���Ȃǂ��Q�l�ɂȂ邪�C���ۂ̓y�뒆��n�������ɂ͖ړI�Ƃ������̊������L�@�������iVOC�j�̂ق��ɂ��C�y�뒆�Ŏ��R�����Ȃǂ��ꂽ�������L�@�������C�Ⴆ�μ�1,2-��۴��݁icis1,2-DCE�j�ȂǍ��݂��Ă��邱�Ƃ��������Ƃ���C�ظ�۴��݁iTCE�j�����۴��݁iPCE�j�Ȃǂ̌��m�Ǘ��p�ɍۂ��ẮC�ړI�Ƃ��镨���ȊO�ɂ����������������m�ǂ̓����ɂ����ӂ��Ďg�p����K�v������܂��D���m�ǂ̑���l�ippm�j�͉��̎Q�l�}�i�y��j�Ɏ����悤�Ɋ������L�@�������̑��ʁiTotal-VOC�j�ɑ��ւ�������̂ŁC�����𗘗p����Ɖ����Z�x�̊T����c�����邱�Ƃ��o����D

�@���P�j�@��؊�v���i1989�j�F�L�@���f�������ɂ��n�������ȈՒ����@�C���Q�Ƒ�

�@�܂��C���m�ǂ̑��萸�x���l�����ꍇ�C�Ⴆ�ζï��Ђ����۴��݁iPCE�j���m��133LL��p�����ꍇ�C���m�ǂ̌��o�����͂����悻�u0�D1ppm�v���x�ł���̂ŁC���m�Ǒ���̏������ɗ��ӂ��Ē��Ӑ[��������s���C���۴��݁iPCE�j�̊���l�u0�D01mg/د�فv�ȉ��̔����Z�x�l�̈�܂Ō��m�o���鐸�x�̗L�邱�Ƃ�������܂��D

�@�߂�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2005-2016 Hokusei Geotechnical Office All

rights reserved

�{���y�����{�l�@���傢�ƌ� �@E-mail�F hoku@pc.nifty.jp�@�@�y��E�n������/�i��/�o������Â�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����E�H���̕i���ƌ���

�@2003�N2���̓y�뉘�����@�̎{�s�ɔ����A�y��E�n������O���܂ߍL�͂ȋƎ킩��̋Ɩ��Q���������܂����D���̂��ߌX��Ƃ̋Z�p�͂Ɋi���������Ă��āC���r�̔����ȂǓy��/�n�������̒����Z�p��H���Z�p�̕i���ɖ�肪�����Ă��邱�Ƃ���C���Ȃ��w�蒲���@�ւ̕i������Ɛ����Ɏ��g��ł��܂��D

�@���������Z�p�m��1990�N����y��/�n�����������ƏC���H���Ɩ��Ɍg���A����܂łɒ��������/�C���H���܂Ő������̋Ɩ��o����L���Ă���܂��D

�@���ɁC�y��/�n�������̏��������i�K�ɂ����ẮA�y��/�n�w�����������ꂩ��擾���鏉���n�������̏��f�[�^�̕i���ǔۂ͔��ɏd�v�ŁA���̌�̑�H���̎{�H�i����o�ϐ��Ȃǂ֗^����e���͑傫�����̂�����܂��D���Z�p�m�������ł͂��̑����[���F�����C�i���̗ǂ��n����{���̎擾�ƒ�S�����C�i���ƌo�ϓI�ȗ��v����ւƂȂ��Ă��܂��D

�@�܂��o���L���ȋZ�p�m����������эH���̌���Ǘ��i�ė��j����A�����y��E�n�����Ɖ��w���͏��܂ŁC�i���ǂ���ꎟ�n�����̒��āC���̌��ʁA�y��/�n�������̌����₻�̉����n���\���Ȃǂ��I�m�ɔc���o���C���̌�̑�H���Ŗ𗧂��Ă��܂��D

�@

�ʐ^�F�U�����y�����װ�ɂ��y��̎�