■ 第17回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会「準決勝」 (2016年4月7日)

2014年サッカーW杯の話題

■ 2014年サッカーW杯ブラジル大会結果について (2014年7月17日)

◆ ドイツの優勝おめでとう!

◆ NHKの好番組:100年インタビュー「岡野俊一郎」

◆ 2014年W杯で注目したチーム → ボスニア・ヘルツェゴビナ

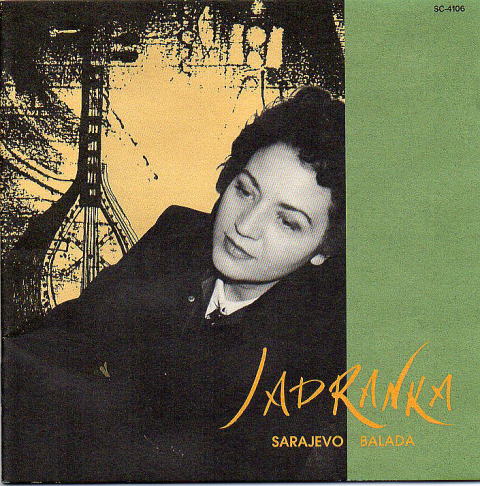

サラエボを唄った「ヤドランカ」さんのCD「サラエボのバラード」

◆ ますます混戦化が進む世界のサッカー

◆ 日本敗退の原因 → ザッケローニ監督の迷い

<サッカー新聞記者の質問>

◆ 次期日本代表監督選出の考え方

◆ 目を覆うスポーツ選手の入れ墨(タトゥー)

■ 浦和高校ラグビー部の花園出場 (2014年1月9日)

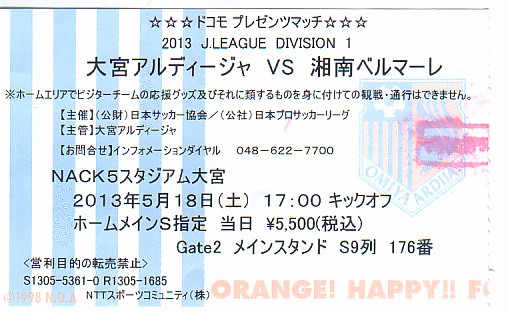

■ 首位をキープ 大宮アルディージャ (2013年5月18日)

追記) ベルデニック監督の唐突な解任劇 (2013年9月13日)

■ 大宮アルディージャ NACK5スタジアム (2013年1月5日)

2011年 全国高校ラグビー埼玉県大会準々決勝

■ 埼玉県高校ラグビー予選 (2011年11月6日)

<慶應志木高校 VS 熊谷工業高校>

<早稲田本庄高校 VS 正智深谷高校>

2010年サッカーW杯の話題

■ 岡田武史監督考 (2010年7月17日)

■ 2010年南アフリカW杯(3) 勝敗予測と結果 (2010年7月14日)

■ 1998年フランスW杯アジア予選の岡野選手の思い出 (2010年7月11日)

(古い話ですが当時の岡野選手の地元などでの報道内輪話)

◆ 当時の岡野選手の扱い → 万年ベンチのサブ?全く出番なし

◆ 最終予選中の代表監督の更迭

◆ 地元紙の埼玉新聞スポーツ記者でさえも岡野選手に見向きもしていなかった!

◆ 埼玉新聞社へ抗議のメールを送付

◆ マレーシアのジョホールバルの歓喜のゴールとフランスW杯の切符獲得

◆ 手の平を返したかのような誉め称え

◆ 後日談

■ 2010年南アフリカW杯(2) 強豪国の苦戦 (2010年7月10日)

◆ 強豪国の苦戦

◆ 強豪国苦戦の原因とこれからのサッカー

◆ 日本サッカーの進む方向

■ 2010年南アフリカW杯(1) ベスト8時点での勝敗と優勝予測 (2010年7月6日)

■ 少し気が早いが次期日本監督には誰が適任」か (2010年7月6日)

J1大宮アルディージャの練習場のひとつ 秋葉の森総合公園 (2006年4月9日)

◆ 秋葉の森総合公園入口

◆ サッカーグラウンド

◆ グラウンド側面

◆ 芝生の状態

(2016年4月7日)

■ 第17回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会「準決勝」

古くからの時々のにわかラグビーファン.暖かい春の一日,昨日4月6日のベスト4の「準決勝」2試合を埼玉県営熊谷ラグビー場(熊谷市)で観戦した.対戦カードは以下の通りでいずれもラグビーの強豪校.東京高校を除けば冬の花園の常連校だ.

第1試合 東海大仰星高校(大阪)×桐蔭学園(神奈川)

第2試合 東福岡高校(福岡)×東京高校(東京)

結果は, 第1試合は「29×26」で 「桐蔭学園」

第2試合は「77×38」で 「東福岡高校」

埼玉県営熊谷ラグビー場の遠景.昔はこの辺り一面は田んぼだった(2016年4月6日)

■ 第1試合

体格的には「東海大仰星高校」が少し優るが,両校とも良く似た粘り強い守備が持ち味のチームで接戦となった.

ただ,「東海大仰星」はオープンに球を回して,足の速い12番13番のセンターとウィングでトライを奪う戦法に対して,「桐蔭学園」はフォワードとそのスクラム周辺のサイドアタックをメインにして,時々オープンに回す戦法で,少しその攻め方に違いがあった.

前半を終えた時点では「東海大仰星」が勝つ試合と思っていたが,「桐蔭学園」がやや劣勢を耐え踏ん張っての逆転勝ち.「東海大仰星」はバックスの守備に1枚くらいに弱い所がありそうなので,そのあたりを強化すれば,冬の花園の大会では優勝戦線に顔を出すのかも知れない.

東海大仰星高校(左)と桐蔭学園高校(右)のスクラム戦でのボール争奪(2016年4月6日)

3位の東海大仰星高校(写真向かって右の水色ジャージ)の表彰式(2016年4月6日)

■ 第2試合

試合開始前から,体の大きな選手が多い両チームの中でも,均整が取れていて,大きな選手の中でも頭ひとつ位出た「東福岡高校」の体の大きな「8番」に目を奪われた(190cm+位?110kg+位?).

ただしこの選手(箸本選手),あまり懸命に動いていない感じを受けた.試合中に他の選手に指示を出してはいるのだが,自分はそれ程素早くは動いていない(試合に余裕あり?).試合は突っ込みの鋭いフォワード陣と,スピードのある12番のセンターあたりの突破が効いて点差が開いた.

推察するところ東福岡高校は,このNo8を守備と攻撃の核として,縦横無尽に動くようなチーム育成を試しているようだ.チームの修正点を探している思考錯誤状態かも知れない.このNo8がシャカリキ動くようになれば,東福岡高校に敵なし状態になるかもの知れない.この選手将来のオールジャパン候補かも.

「東京高校」はスピードのある攻撃と粘り強い早い守備が持ち味の好チーム.ノールックパスなど素早いパス攻撃が時々失敗して,何回も東福岡にボールを奪われトライを奪われていたが,ミスをしないよにう技術修正をすれば,この試合は案外にもつれる可能性を感じた.面白いチーム.ひたむきな諦めない攻撃で試合を見ていて楽しかった.客席からの東京高校の選手お母さん方の大きな声援も楽しかった.

3位の東京高校(写真向かって右のピンクジャージ)の表彰式(2016年4月6日)

■ 優勝は?

→ 順当に行けば「東福岡高校」の感じが強い.雨の中,今日4月7日に試合が行われている.

■ 【追記:2016年4月8日】 優勝は「東福岡高校」

-------------------------------- 朝日新聞(DIGITAL) --------------------------------

神奈川)桐蔭、惜しくも準優勝、全国高校選抜ラグビー

杉山高志2016年4月8日03時00分

桐蔭学園、春の覇者ならず――。埼玉県熊谷市で開かれた第17回全国高校選抜ラグビー大会(日本ラグビーフットボール協会など主催)は7日の決勝で桐蔭学園が東福岡に17―33で敗れ、惜しくも準優勝に終わった。

雨が降りしきる悪コンディションの中の決勝戦。桐蔭学園は序盤から相手重量フォワードの圧力にボール争奪戦で劣勢となり、前半に19失点。防御を立て直した後半はフォワードとバックス一体となった連続攻撃で、3トライを返したが及ばなかった。

試合後、山本龍亮主将は「相手のコンタクトの強さに圧倒された。2人がかりのタックルで止めようとしたが当たり負けした」と無念の表情。それでも後半は桐蔭学園らしい展開力で再三ゴール前に迫り、「最後はバックスがよく走った。負けを生かしてもっとチーム力を上げたい」と前を向いた。

-------------------------------------------------------------------------------------

2014年サッカーW杯の話題

2014年7月17日

■ 2014年サッカーW杯ブラジル大会結果について

◆ ドイツの優勝おめでとう!

予選リーグから積極的に攻め合う好試合が続出し,観ていて本当に面白かった.比較的面白くなかったのはオーストラリアを除いた日本を含むアジア勢の試合にいくつか見られた引き分け狙いのような消極的なサッカーだった.

「ドイツ」の優勝はとても良かった.と言うのも2010年7月6日付けのこのページの過去コラムでも書きましたが,日本のサッカーの歴史は「西ドイツ」の「デッドマール・クラマ-」氏から始まったと言っても過言ではなく,ドイツサッカーは日本の原点なのです.

なお参考までに,なぜ西ドイツからデッドマール・クラマ-氏がコーチとして招かれたか(1960年)などの経緯は,当時,クラマ-氏と直接コンタクトを取って接触をした「成田十次郎」氏の,とても興味津々で貴重な証言が残されていますので,そのホームページへのリンクを下記します.

クラマ-氏を西ドイツから招いた経緯:http://www.salon2002.net/monthly/2008/03.html

リンク変更 : http://www.vivasoccer.net/guest/chujo/note7.htm

その成果は1968年10月に開催されたメキシコオリンピックで「3位銅メダル」となって実を結びました.この時のエースストライカーが早稲田大学から当時の社会人サッカーチームのヤンマーディーゼル(現セレッソ大阪)に進んだ「釜本邦茂」氏でした.

◆ NHKの好番組100年インタビュー「岡野俊一郎」

日本サッカー創生期の当時の日本国内でのサッカーの様子や,クラマ-氏がコーチとして日本に招かれてからの様子や経緯は,2014年6月1日にNHKのBS放送で放映された下記番組のロングインタビュー中で「岡野俊一郎」氏が詳細に語っています.

このロングインタビューでは,現在の日本サッカー協会最高顧問の岡野俊一郎氏が,まだサッカーが「蹴球」と呼ばれていた(アソシエーション・フットボール:略称ア式フットボール)マイナースポーツの時代から,ワールドカップ出場にまでなった現在までのサッカーの歴史と,サッカーに取り組んで来たその考え方・感動を詳しくまた興味深く,学ぶことの多い内容で話をしてくれています.ともかく日本のサッカーはブラジルではなくドイツの流れを原点として発展してきたのです.

戦後,国際サッカー学生スポーツ週間の大会(現ユニバーシアード)が当時の西ドイツのドルトムントで開催された時(1953年:昭和28年)に,日本代表のサッカーチームが初めて参加し,岡野氏もその一員として日本代表として参加し,地元西ドイツと開幕初戦で対戦した.

当時日本はサッカー後進国と見られていたが、その日本チームが試合をして見ると強豪地元西ドイツを相手に奮闘し3-4で惜しくも負けたが,その試合を見ていた外国チームの選手が,試合後の夕食会場へ日本選手団が入った時,各国選手の間から期せずして沸き上がった日本選手奮闘へのスタンディングオベーションの拍手を受け,スポーツの素晴らしさに感動した思い出.

旅費など大金を要したにも関わらず,協会が日本サッカーの未来をも考えて,選手にサッカーを離れたヨーロッパの文化吸収にまで配慮した日程を組み込み,派遣をしてくれた当時の協会の方々の高い志.ただ勝てば良いではなく水準の高い知性溢れる岡野俊一郎氏の話が満載.

この番組ですが日本サッカーのこれまでと未来を語る上からも,非常に示唆に富んだ貴重な記録となる素晴らしい番組と考えます.番組企画立案者とスタッフ,NHKに拍手を送りたい.

放送タイトル : 100年インタビュー「岡野俊一郎」

放映チャンネル: NHK BS

放映年月日 : 2014年6月1日

◆ 20014年W杯で注目したチーム → ボスニア・ヘルツェゴビナ

今回のブラジルW杯で一番注目し応援した出場国は,日本を別にすればあのイビチャン・オシム元日本代表監督(2006年7月~2007年11月:脳梗塞で倒れ岡田武史氏と交代),もう少し詳しく言えばJリーグの「ジェフ・市原(現在の千葉)」元監督(2003年~2006年)の母国「ボスニア・ヘルツェゴビナ」でした.

このチームについてはヨーロッパ予選の時から注目をしていて,予選の放映があれば見るように心がけていました.もちろんオシム氏の日本人通訳をしていた「千田善」氏がサラエボを訪ねてオシム氏に聞いたNHKのロングインタビュー番組「オシムに聞く」も興味深く視聴しています.ともかくオシム氏は日本人の特質を良く理解をし,深い知性を持った傾聴に値するサッカー理論を持った人です.

現在のボスニア・ヘルツェゴビナ代表監督は「スシッチ」氏ですが,このスシッチ氏はオシム氏がユーゴスラビア代表監督として,1990年イタリアW杯に臨んで「ベスト8」になった時の代表メンバーの一人であり,あのJリーグ名古屋グランパスの元監督の「ストイコビッチ」氏はその時のユーゴスラビア代表の中心選手でした.

ちなみに,あのアルゼンチンのマラドーナの「神の手ハンド」もこの大会決勝での出来事でした.ただし,神の手ハンドはただ単なる審判の質・誤審の問題であって,メディアやサッカー関係者が「神の手」と喜んでもてはやす事,そのものがおかしな話なのですね.

このチームに注目していたのは,民族・宗教間の対立で,それまで仲良く住んでいた隣人同士が殺し殺し合う,虐殺するされる血みどろの悲惨な内戦の苦難を乗り越え,民族ごとに3協会に分裂していたボスニア・ヘルツェゴビナのサッカー組織を,脳梗塞を患った病体をおしてオシム氏が,それぞれの民族組織権力者の間を回って対話を促し,FIFAブラジルW杯の予選参加にこぎつけたこと.

W杯出場がボスニア・ヘルツェゴビナで対立する民族が,同じ方向を向いて平和を求める民族相互理解のひとつの希望であるとするオシム氏の強い信念.このような状況下で強い気持ちと相互理解の心を持った素晴らしい選手が育って来ていることに注目していた.

ボスニア・ヘルツェゴビナが決勝トーナメントに出れば台風の目になるかも知れないと見ていましたが,初戦の「アルゼンチン」戦は非常に良い互角の試合をしたのですが,開始間もない不運なオウンゴールがあってそれが致命傷となって1-2で負けてしまいました.

続くナイジェリア戦は負けられない試合を意識してか,一転して消極的な試合運びとなって攻撃陣が機能せず0-1の敗戦.3戦目のイランには3-1で勝って記念すべきW杯の1勝は達成しましたが結局1勝2敗で予選敗退となりましたが,もともとサッカーの優れた技術を持っている国・地域.今後のW杯が楽しみとなりました.オシムさん4年後の2018年ロシアW杯でも元気でいて下さい.

ちなみに,ボスニア・ヘルツェゴビナの現在の人口構成などはWikipediaによれば以下のように記されています.

人口:383万人 ,首都:サラエボ (1984年2月にあの冬季オリンピックが開催された都市)

人口構成:ボシュニャク人(48%:イスラム教徒) ,セルビア人(37%:正教徒)

クロアチア人(14%:ローマ・カトリック教徒) ,ロマ他(ジプシー・北インド系)

(ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争:1992年~1995年)

---------------------------------------------------------------------------------

☆★☆ サラエボを唄った「ヤドランカ」さんのCD「サラエボのバラード」

CDの中の第1曲目「サラエボよ、明日は...」のYouTubeリンクを以下に示します.随分以前となってしまいましたが,戦火でサラエボに帰る事が出来ず,ヤドランカさんが日本に一時身を寄せて居た時に,埼玉県の浦和市の埼玉会館で開かれた「ヤドランカ」さんのコンサートに参加をして,購入したCDにサインをいただいた事があります.優しさと情緒・哀愁に溢れた素晴らしい歌声.なお、ヤドランカさんは現在はサラエボの病院で病気の治療とリハビリの毎日との事.

ヤドランカさん「サラエボよ、明日は...」:https://www.youtube.com/watch?v=hYun2RBqy0M

「サラエボを流れる川はどんな状況でも変わる事なく流れ続けるけれども、子供達には平和が必要です。この歌に託した希望を私に代わって川に歌い続けて欲しい。そして、私はもう一度サラエボで子供達のオリンピック・ゲームが開かれることを信じ、この歌を作りました。」

(東芝EMI,JADRANKA SARAJEVO BALADA 1994) CD内の記述.

---------------------------------------------------------------------------------

【追記2016年5月7日】 ヤドランカさん亡くなる

あのヤドランカさんがボスニア・ヘルツゴビナの西北部の街バニャ・ルカで2016年5月3日に65歳で亡くなったことを知った.ヤドランカさん安らかに.

ヤドランカ・ストヤコビッチ(ウィキペディア):

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AB

バニャ・ルカ (ウィキペディア): https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%8B%E3%83%A3%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%82%AB

---------------------------------------------------------------------------------

ファンの方々へ

ヤドランカ・ストヤコヴィッチは5月3日の夜遅く、ボスニア・ヘルツェゴヴィナのバニャルカにある病院で亡くなりました。

65歳でした。

日本時間5月3日19時頃、ALSによる呼吸困難のため救急車で病院に運ばれたのですが、そのまま息をひきとりました。

ヤドランカは人工呼吸器装着をなるべく先に延ばし、出来る限り自力で呼吸することを望んでいたとのことです。

ALSの治療薬が近い将来、開発されるだろうと本人も期待し信じていただけに

残念でなりません。

ヤドランカは2011年3月、クロアチアでの仕事の為ボスニア・ヘルツェゴヴィナに帰国した際ALSと診断され、そのままボスニアで療養生活に入りました。

療養中も楽曲制作、音楽番組のプロデュースや、若いアーティストへのアドバイザーとして仕事をこなし、多くの取材も受けておりました。

ヤドランカの闘病の姿勢は旧ユーゴスラビアの多くの人々に勇気を与えていたようです。

日本でもヤドランカ作品の企画が進んでいたところでした。

葬儀は現地時間 5月9日11時より バニャルカの国立劇場で故人をしのぶスピーチなどがあり14時から執り行われます。

生前お世話になった日本の方々、ファンの皆様、ヤドランカに代わり改めて御礼を申し上げます。

2016年5月6日

ヤドランカ スタッフ一同

---------------------------------------------------------------------------------

ファンの方々へ

多くの方からヤドランカを悼む声が届いております。

ヤドランカもきっと喜んでいることでしょう。

ヤドランカの葬儀に関する情報がボスニアの日本大使館より入りました。

9日(月)にバニャルカでメモリアルと葬儀があるとお伝えしておりましたが、

7日(土)にもサラエボでメモリアルがあるそうです。

詳細は以下の通りです。

7日 13:30 サラエボ 作曲家協会主催追悼式

小川和也日本国大使出席(追悼の言葉を述べます)

9日 11:00 バニャ・ルカ 追悼式 宮﨑和政参事官出席(追悼の言葉を述べる予定)

14:00 バニャ・ルカ 葬儀 宮﨑和政参事官出席

日本の大使館からも大使や次席の方々が参列されるようです。

ちなみに現地関係者からの情報によると9日の追悼式と葬儀に備え、8日はリハーサルをするそうです。

旧ユーゴの国民的な歌手であったヤドランカは、この日本を愛しそして多くのファンや音楽仲間に愛されていました。

どうぞこれからもヤドランカが、そして彼女の音楽が愛され続けますよう。

2016年5月7日

ヤドランカ スタッフ一同

---------------------------------------------------------------------------------

旧ユーゴの国民的歌手、ヤドランカさん死去

読売新聞 5月5日(木)23時18分配信

地元メディアの報道によると、旧ユーゴスラビアの国民的歌手ヤドランカ・ストヤコビッチさんが、ボスニア・ヘルツェゴビナ北部で死去した。

65歳だった。筋萎縮性側索硬化症(ALS)でここ数年は闘病生活を送っていた。

旧ユーゴスラビアのサラエボ出身。1984年のサラエボ冬季五輪の公式テーマ曲を作詞作曲、自身が歌い、一躍国民的歌手となった。その後、母国の内戦に伴って活動拠点を日本に移し、日本のテレビ番組などの音楽も手がけた。(ジュネーブ 笹沢教一)

---------------------------------------------------------------------------------

歌手のヤドランカ・ストヤコビッチさんが死去

日本経済新聞 2016/5/6 11:44

ヤドランカ・ストヤコビッチさん(旧ユーゴスラビア出身の女性歌手)3日、ボスニア・ヘルツェゴビナ北部バニャルカの老人ホームで死去、65歳。地元メディアが5日までに伝えた。難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)を患っていた。

10代で音楽活動を始め、サラエボ冬季五輪のテーマ曲は自ら作詞、作曲。日本に滞在中の1992年にボスニア紛争が起き、帰国できず東京を中心に活動を続けた。2011年の東日本大震災後に日本を離れ、ボスニアに戻っていた。

(ウィーン=共同)

---------------------------------------------------------------------------------

◆ ますます混戦化が進む世界のサッカー

スペイン,イングランド,イタリアなどサッカー強豪国が次々と予選敗退をして,今回もますます混戦化が進んだ非常に面白い予選リーグでした.一番良かったのが,これまでまことしやかに言われていた「決勝トーナメントからが本番」の図式が,前回の南アフリカ大会あたりから崩れて来て,それがどうやら固定化する兆しが見えて来たことです.手抜きがないから予選からスリリングな試合が見られ満喫.

あのブラジルでも初戦のクロアチア戦で日本の西村審判のPK判定がなければどうなっていたか分からないところだった.確かにPKを取る要素はあったのだが,ヨーロッパや南米の審判ならばPKにはせず流してしまうのが疑義・トラブルを生じさせないスマートな判定だ.実際にその後ほとんどの審判はそのような判定をしていた.

ブラジルファンはPK判定で喜んだだろうが,巧妙なブラジル選手に西村審判が引っかかったと言うのが正直なところだろう.こればかりは西村審判が普段はどこのリーグで笛を吹いているかがポイントだ.全体的に見るとやはりヨーロッパの審判が洗練されていて,意図的と非意図的ファウルを見分ける眼を備え,巧妙な選手にも騙されにくい少し水準の高い信頼性のある判定をしている印象を受けた.

混戦化の原因はやはり各国の一流選手が広く海外に出てプレーをしていること,特にヨーロッパには世界中の一流選手が集い、毎日しのぎを削って切磋琢磨していいることが大きいのではなかろうか.その反面,南米のサッカー先進国内の自国若手選手の育成が出来にくくなっている環境があるのかも知れません.

今回のW杯ではオーストラリアを除いたアジア勢の消極性・力不足が目立ちましたが,全体的には強豪国と力の差が前回大会よりもさらに縮まって来た印象を受けます.2010年7月10日付けでも記述していましたが南米のチリあたりも着実に強化が進んで来ていて素晴らしいサッカー戦術を備えて強くなっている.このチリチームは体格的にも日本チームと類似しているので日本の良いお手本になる.コロンビアはエースを欠いてもあの通りの強さだし,近いうちにブラジル・アルゼンチン以外の南米の国のW杯優勝があるかも知れない.

2018年は気候の良いロシア開催なのでもし日本が2018年に出場出来れば,今回よりは良い試合が出来るのではなかろうか.開催国のロシアはあの優勝請負人の「ファビオ・カペッロ」を早々とロシア代表監督として続投を決めているので,もともとサッカーの強い国・人気のある国なのでかなりの活躍をするだろう.日本代表もヨーロッパや南米・アフリカの代表チームと当たり前のように強化試合が出来る環境があれば得るものも大きいのだが,日本サッカー協会の工夫を期待したい.

◆ 日本敗退の原因 → ザッケローニ監督の迷い

日本代表チームの予選敗退は残念でしたが,出場国のFIFA世界ランキングだけを考えれば,予選敗退は当たり前と言えば当たり前でしょう.普段はとかく格下目線を使いたがるメディアも,W杯ばかりはこの言葉が無くなって勝てる・勝つ・勝てと強気になってしまうようです.全体的な実力評価だけで考えれば勝てる可能性はかなり小さかった訳なので,敗退するべくしての敗退と言うことになります.

ただし,外野から見て首をかしげた点は,これまで代表に全く呼んでいなかった「大久保」選手を最後の最後に日本代表に選び,それを本番の先発メンバーで3戦とも出したのが不思議なところでした.確かに大久保選手は他の日本人選手と比較すればファイトむき出しなので頼もしく見えるのですが,しかし,それはこれまでザッケローニ監督が目指し指導して来た日本代表のサッカースタイルと少し違うのではないのか?の疑問がありました.

大久保選手を攻撃の主軸にする考えだったのならば,もっと早いW杯予選の頃から代表に呼んで,チーム戦術を熟成すべきだったでしょう.日本代表発表当日の記者会見で,サッカー新聞の記者から今回の敗因の本質を突いた様な以下の質問がありました.

<サッカー新聞記者の質問>

----------------------------------------------------------------------------------

「監督(ザッケローニ)はこれまで積み重ね継続と言うものを大切にしていらっしゃると今もお話をしていましたが,その中で長い間代表から外れていた大久保選手を今回招集をされました。・・・(略)・・・大久保選手待望論もありましたが・・・・(略)・・・改めて今回の大一番で彼を招集抜擢した理由をお聞かせ下さい」

(記者会見24分30秒あたり,同じような質問が61分30秒あたりにもデイリースポーツ記者からもあり).

----------------------------------------------------------------------------------

結果論ともなってしまうのだが,多分今回の敗因の最大の原因は,上述の記者質問に凝縮されていたものと思われる.大久保選手の個性が入ったことで,選手全員が一丸となって同じ方向を見ることが出来なかったと言うのが正直なところだ.実力的に劣るチームはこの同じ方向を見る(選手全員の意識が自然に一致する)ことが出来るかがビッグゲームでは勝敗を分ける.このことは岡野俊一郎氏がロングインタビューの中でも,メキシコオリンピックの中で得た強い印象点として述懐している.

ザッケローニ監督はW杯でどうしても勝ちたいと強く思ったが故に選手選びに迷い,今まで指導をしていた自分のサッカースタイル・理念を変え,最後の最後に個性のある大久保選手を核にするべく選手選択をしたものと推察しています.このザッケローニ監督の迷いがチームの戦術に大きな影響を与えたと考えています.

もともと日本チームは,チーム全体がシステム的に機能して実力を発揮するサッカースタイルで,ザッケローニ監督もそのような指導をしていた筈です.記者の質問の中にもあったようにザッケローニ監督持論の「積み重ねと継続」の大切さの部分です.その中に最後の最後の本番直前にに大久保選手を投入しても,うまくシステムが機能する筈もありません.

むしろ普通に考えれば微妙なシステムのずれが生じて,以心伝心のプレーが出来なくなるのが常識で,今回のこの選手選択は,あまりギャンブル好きとは見えないザッケローニの一種のギャンブル部分だったのでしょう.また,ザッケローニ監督には「郷に入れば郷に従え」のような柔軟性のある考え方,世間もしくは協会の?「大久保待望論」に少し調子を合わせたかのような,ザッケローニ氏の断り切れない人の良さが出たのではなかろうかと推察します.

確かに大久保選手は日本国内のJリーグで良い成績を挙げていたのですが,世界的に見ると良く見かける案外と対応しやすいプレースタイルの,それほど恐くはない選手と個人的には見ていました.オシム氏がロングインタビューの中でも話していましたが,岡崎選手のようにすれ違いざまに飛び込む選手が,実は守りにくい恐い良い選手のようなのです.その点、大久保選手や大迫選手のような万能型のマルチな選手は国際的には対応し易い選手なのですね.

本当は柿谷選手に期待をしていたのですが,W杯終了後の柿谷選手のスイスのバーゼル移籍話の時に見せた,彼のやや優柔不断な対応から見ると,柿谷選手は見かけとは裏腹に案外とナーバスな選手のようで,ザッケローニ監督もその辺りにやや心許なさを覚えたのかも知れません.

元浦和レッズの原口選手のように,ドイツのヘルタ・ベルリン入団前の健康診断に彼女を連れて行くくらいの,これまでの日本人の感覚からは考えられない,常識破りのあっぱれさが必要だったのかも知れません.いずれにしても大久保選手の全3試合先発は思ってもいなかったし,ともかく監督の心の迷いが今回のW杯の敗因の大きな原因のひとつだろう.勿論,選手の個々の能力アップが大前提のことは言うまでもない.

◆ 次期日本代表監督選出の考え方

2010年7月6日付けの南アフリカW杯後のこのページでも,次期日本代表監督に誰がよいかを記述して,当時のアメリカ監督の「ボブ・ブラッドリー」氏の名前を挙げていました.当時はまだアメリカ監督だったので諦めていましたが,その後解任されてブラジルW杯の予選は「エジプト代表監督」で臨んだことを知りました.残念ながらアフリカ最終予選で「ガーナ代表」に1勝1敗となったが,2試合合計の得点差で負けてブラジルW杯には出られず,予選終了敗退後にエジプトを離れました.

その後2014年1月に,ノルウェーのクラブチーム(スターベク・フットボール)の監督に請われて就任してしまいましたが,やはり日本代表監督にはこのボブ・ブラッドリー氏のような運動理論を学んだ監督が適任と考えます.

それにも増して,日本サッカー協会がW杯で日本が勝つにはどのようなことが必要なのか,ブラジルW杯敗退のレポートも元監督やコーチからも出ているのでしょうから,その反省をもとにして,監督まかせの場当たり的な強化ではなく,日本サッカー協会としての長期的な強化方針を示すべきでしょう.その方針の下で新監督を選んで欲しい.可能ならばボブ・ブラッドリー氏が欲しい。

元メキシコ監督の「アギレ」氏の名前が新監督として挙がっていますが,日本サッカー協会の強化方針も示されない中での新監督選びの先行だけならば,また同じことの繰り返しになってしまいかねない.少なくとも日本サッカーの将来と若手を育てる視点を持った監督を選んでもらいたい.日本サッカー協会の原さん踏ん張ってくれ!.ザッケローニ氏は知性があり良い監督選択だった.もう一回賢明な監督選択をお願いしたい.

もし,外国人で知的・理論的な監督候補が見つからない場合は,もう一回「岡田武史」氏を選ぶのも選択肢ではなかろうか.今回のW杯ではNHKに解説者として呼ばれ,最初から最後まで第三者として見ることが出来て得たものも大きいと推察する.方法論でやや物足りない解説も多々あったが,それでも,あまり媚びを売らない正直で粘り強い岡田氏の性格に期待をしたい.

◆ 目を覆うスポーツ選手の入れ墨(タトゥー)

それにしても今回のブラジルW杯ほど選手の入れ墨(タトゥー)が目立った大会はこれまでに記憶がなかったように思う.入れ墨選手オンパレードのW杯だった.基本的に入れ墨は相手に対しての心理的威嚇を与えることから始まっている.暴力組織のメンバーに入れ墨が多いのがその典型だ.

サッカー選手の入れ墨の増加は,世界的な紛争の増加や世界的経済不況など,世の中が混沌とした不安定な社会情勢を反映してのものだろうが,ファッションと勘違いをし,これからの若い人々に与える影響が大きいので,せめて模範となる一流の選手には入れ墨をして欲しくない.スポーツなのだからFIFAも差別防止のキャンペーンと同じように,選手が入れ墨をするのを控えるような運動に取り組んで欲しい.

物まねのように入れ墨をして欲しくはない.若気の至りで入れ墨をしてもイザ社会人となって就職をする時に,入れ墨をしていると就職に不利に作用する.プロバスケットボールで入れ墨オンパレードのアメリカでも,入れ墨をしていると「ビジネスマン」として仕事をしたい時に採用を避けられると聞く.それはそうでしょうね,ビジネスは見た目も信用のうちですから.このあたりはアメリカ社会も健全ですね.NHKのドキュメンタリー番組で過去にそのような番組を放映している.

日本でも若い世代で入れ墨をした人が増えた印象を受ける.驚くことに特に若い女性での増加が目立っている.芸能人など一部の人がどこかで影響を受けてファションの様に入れ墨をし,それを見た若い人が真似をする悪循環が起きているようだ.覚醒剤使用容疑で巧妙に逃げ回った挙げ句に逮捕された,のりピーこと酒井法子さんも入れ墨をしていた.総合格闘技の山本KID選手も酷かった.何か常識感覚が狂って来ているようだ.

日本ではこれまで,入れ墨をしているのはヤクザ・暴力組織の関係者と決まっていた.特に女性で入れ墨をしているのは暴力組織関係者のオンナと通り相場が決まっていた.しかし「暴力団対策法」の施行(平成3年:1991年)によって,既存の暴力組織が次第に地盤沈下をして地下潜行化を余儀なくされ,それとともに「反グレ集団」注1・注2)が台頭し始め,それと歩調を合わせるかのように,一般の人達と思われる人への入れ墨(タトゥー)が,ファションのように増加して来たように見える.

入れ墨をしていればスポーツ選手が職業ならばともかく,会社勤めのビジネスマン・ビジネスウーマンであれば社会生活上では当然ですがマイナス要因となり,また暴力組織にも目をつけられ易いことから犯罪にも巻き込まれる可能性も増します.その誘導助長をW杯のような世界的なスポーツ大会で選手にやって欲しくない,入れ墨をしていなくてもファンベルシー選手のように強い選手もいる.入れ墨なしの選手が勝つ,それが一番格好の良いスポーツマン・スポーツウーマンだと考える.

今回の日本代表の選手には,入れ墨をしている選手は見られなかったので,とても気持ち良くTV観戦が出来た.しかしJリーグの選手の中にも,これまでに日本代表にまで登り詰めた選手の一部に入れ墨を入れた選手が複数出て来ているようなので,今回のW杯の状況を機に日本サッカー協会やJリーグの指導的立場にある方々も,見て見ぬふりではなく,是非とも選手に真似をして安易に入れ墨をすることのない様に声かけをしていただきたい.今がその時のように思える.そして入れ墨の無い正々堂々とした日本の選手が世界の模範となるようにしたいものだ.

注1) 溝口 敦 2011 : 「暴力団」 新潮新書

注2) 溝口 敦 2013 : 「溶けていく暴力団」 講談社+α新書

2014年1月9日

■ 浦和高校ラグビー部の花園出場!

2013年の全国高校ラグビー選手権の埼玉県代表として,ついに県立「浦和高等学校」が代表として54年ぶり2回目として花園に出場した.高校ラグビーが花園ラグビー場で開催されたのは,名神高速道路が建設されていた頃の52年前の第42回大会(昭和36年:1961年)ですので,54年前と言えばまだ西宮球技場で高校ラグビーが行われていた遙か昔の事.歴史を感じます.なお参考までに記念すべき高校ラグビーの第1回大会は大正7年(1918年)に大阪の豊中運動場で開催され,全同志社が31-0で京都一商に勝って優勝をしています.

埼玉県大会の決勝は熊谷ラグビー場で因縁の対戦相手「深谷高校」であったが見事に勝利して花園の切符をつかんだ.ラグビーの埼玉県代表はサッカーの埼玉県代表の県南優位とは正反対に,ここ何十年間の長きに渡って熊谷市・深谷市地域の県北の高校が代表となっている.県北以外の高校が代表となったのは42年前の「朝霞高校」(48回:1968年,50回:1970年,51回:1971年大会)以来の快挙です.なお,2013年の浦和高校ラグビー部の部員数は72人(3年26人,2年22人,1年24人)とのことで,有数の進学校にも拘わらず文武両道で熱心に部員を集めています.

○浦和高校 14-7 深谷高校●

浦和高校と言えば旧制中学の時代からある埼玉県で一番目に開校した伝統ある学校で,県内有数の進学校.その部員は高校で初めてラグビーを始めた生徒がほとんどと聞いているが,良く代表切符を掴んだものだ.随分以前から埼玉県大会で同校の試合を見ているが,体格のない細い選手が,はね飛ばされてもはね飛ばされても諦めずに懸命に食らいついてタックルをする,その一所懸命さには感動を覚えさせるものがあった.このことは2011年11月6日付けの当ホームページで記述している.

全国大会の1回戦で浦和高校は滋賀県代表の「光泉高校」と対戦した.試合は浦和高校がバックスへの素早い展開でやや優位に進めていたが,なかなかトライに結びつけることが出来ない内に,相手バックスの鋭いステップにかわされて逆にトライを奪われ敗れてしまった.さすがに全国大会はやすやすとは勝たせてもらえない.来年も期待をしたい.

●浦和高校 12-22 光泉高校(滋賀県代表)○

それにしてもスタンドの浦和高校の大応援団とその熱気は見事ですね.男子校なので男ばかりですが,県大会にも多くの応援が来ていていつも大きな声援を送っています.

2013年5月18日

■ 首位をキープ 大宮アルディージャ

J1大宮アルディージャが快進撃をしている.第12節の湘南ベルマール戦も「2-1」で勝利して現在勝点「29」で,2位の横浜F・マリノスに勝点差「5」をつけて首位をキープ.例年の降格争いの定位置が嘘のような快進撃.

現在大宮はスロベニア人のベルデニック氏が監督を務めているが,その監督が母国代表から呼んだFWの「ズラタン」選手と「ノヴァコヴィッチ」選手の前線2枚がくさびとなって機能し,それに日本人選手が効果的に絡み,更にDF陣の頑張りが加わって良いチーム循環となっているようだ.

湘南ベルマール戦もズラタン選手のゴール前での技ありヒールシュートが決まって先制点を奪い,その3分後に同点に追いつかれたが,最終盤に,やはりズラタン・ノヴァコヴィッチ選手が絡み,最後は渡邉大剛選手がシュートを決めて2-1で勝利した.

ただこの試合で気になったのは,大宮アルディージャに中盤MFの押し上げ組立があまり見られず,背後でしっかりと守っている守備陣DFから,前線のズラタン,ノヴァコヴィッチ選手に直接ボールが大きく出され,攻撃を仕掛けるパターンに終始していたように感じられたことにあった.中盤の攻撃組立はむしろ湘南ベルマーレに分があった.

ヨーロッパのサッカー中継を観ていても,面白いゲームは中盤からパスを組立てて攻撃をするパスサッカーだ.大宮アルディージャは現在J1の首位を走ってはいるのだが,もう少し中盤を組立てるパスサッカーが出来れば,ズラタン,ノヴァコヴィッチ選手の能力が更に活きて一層魅力あるチームになるように思えた.

とともに外国人監督を招聘する有意義さを感じた.ベルデニック監督を招聘しなければズラタン,ノヴァコヴィッチのような優れたスロベニアの選手を見つけることも出来なかっただろう.監督人選の大切さ難しさ面白さを再度認識した(当日入場者数10,886人).

追記) ベルデニック監督の唐突な解任劇

論評記述が遅れ遅れになっていたが,上述5月18日付けコラムで大宮アルディージャの外国人監督招聘の有意義さ面白さを書いていたが,2013年8月11日にそのベルディニック監督が唐突に解任された.

ワールドカップ予選の中断明けから5連敗をした事が解任の理由らしいが,それでもまだ上位争いをしているチームの唐突な監督解任劇は異常だ.朝日新聞のスポーツ面のコラム記事などによれば,チームが連勝中で首位を走っている時から監督交代の話が何故か出ていたとの事なので,監督解任はクラブのフロント陣の思惑や確執にあるようだ.

中断明けのチームの連敗も,ズラタン,ノヴァコヴィッチ両選手の負傷欠場によるところ大きい.紙一重の実力差のJ1リーグの中では,両選手が居るのと居ないのとでは結果に大きな違いが出てくる.両選手が居ると負け試合を勝ち試合に紙一重でひっくり返す確率が高くなる.

日本人選手も良く頑張ってはいるのだが,知将ベルデニック監督が居てズラタン,ノヴァコヴィッチ両選手が活きる.とともに日本人選手が活きているのだと思うが,クラブフロント陣は一時期でも首位を走った事で,強豪チームになったかのような,何か思い上がりや錯覚をしているのではなかろうか.今後のチームがこのまま降格争いに加わらない事を祈りたい(2013年9月13日).

(注) 2014年12月に大宮アルディージャはJ1リーグから「J2リーグ」に降格しました.

2013年1月6日

■ 大宮アルディージャ NACK5スタジアム

大宮氷川神社への参拝の帰りに,J1大宮アルディージャの本拠地のNACK5スタジアムを撮影してきました.NACK5スタジアムは大宮公園の一角にあり,JR大宮駅からも,途中から氷川神社の参道を歴史を感じながら楽しく歩いて来ることの出来る好位置に立地しています.

1960年に県営大宮公園サッカー場としてサッカー専用競技場として建設され,1967年(昭和42年)の第22回埼玉国体の時にはサッカーのメイン競技場として,また開会式のリハーサル会場として使われています.

以前はバックスタンドの背後に植樹のある,観客席も板張り座席のこぢんまりとした簡素な競技場でしたが,その後,大宮アルディージャのJ1昇格とホームスタジアム使用目的で改修され,命名権からNACK5スタジアムと呼ばれています.最近は浦和駒場スタジアムとともに女子サッカーの競技会場としても用いられることが多くなっているようです.

NACK5は大宮駅西口前にスタジオのある,周波数795MHzの地元FMラジオ局(1988年開局)の会社名です.車移動の時に時々聴くのですが,受信状態も良く,開局当時と較べると放送内容もだいぶ向上しています.

大宮アルディージャ NACK5スタジアム(2013年1月4日)

2011年 全国高校ラグビー埼玉県大会準々決勝

2011年11月6日

■ 埼玉県高校ラグビー予選

11月5日(土)に埼玉県熊谷市の熊谷ラグビー場で,全国高校ラグビー埼玉県大会の予選準々決勝4試合が行われたので,第三試合からでしたが久しぶりに観戦に行きました.その結果下記の4校が準決勝に勝ち上がりました.

第一試合: ○深谷高校(38) VS 獨協埼玉高校(0)●

第二試合: ●松山高校(7) VS 浦和高校(17)○

第三試合: ○慶應志木高校(48) VS 熊谷工業高校(15)●

第四試合: ●早稲田本庄高校(7) VS 正智深谷高校(48)○

埼玉県の高校ラグビーは,「深谷高校」と「正智深谷高校」の2強状態がここしばらく続いています.今年の大会もこの2強が決勝戦に進出する可能性が高いようです.その中で埼玉県内で一番最初にラグビー部が創設された古豪の「浦和高校」が相変わらず気を吐いています.同校のモットーは文武両道.埼玉県で一番の県立進学校ですが,最後まであきらめることの無いひたむきなラグビーは観る者に感動を与えます.悲願の花園初出場まで毎年あと一歩まで迫っています.

そう言えば,その校風や初出場にあと一歩などの共通点が,現在の名古屋市長河村たかし氏の出身高校,愛知県立旭丘高校ラグビー部との間にあることを,同部OBの方の話を聞いて気がつきました.同部では2011年の夏合宿に明治大学ラグビー部の元主将で神戸製鋼でも活躍した大西一平氏を招いて,その薫陶なども受け花園初出場を目指しているようです(後日談:残念ながら本年度は3回戦で途中敗退のこと,その後知りました).

<慶應志木高校 VS 熊谷工業高校>

慶應志木高校はおなじみの慶応カラーのタイガージャージで登場.フォワードが大型でスクラム戦で熊谷工業高校を圧倒し勝利した.熊谷工業高校はマイボールラインアウトがことごとく取れず,自らに劣勢を招いてしまっていたが,ラインアウトさえ互角に取れていればバックスの走力はほぼ互角のようにも見えたので,もう少し僅差の試合なったものと思われ残念な結果となってしまいました.

熊谷工業高校は過去に全国大会でも,優勝を経験したことのある埼玉県高校ラグビーの名門校ですが,同じ教育地域に正智深谷高校・深谷高校などのラグビー強豪校が台頭して競合していることもあって,ここ十数年来の長きに渡って花園出場を断たれてはいるものの,経験の浅い生徒を良く指導しここまで勝ち残ったことを評価したい.

現在,強豪校となって名を馳せている正智深谷高校や深谷高校のラグビー部も,その基礎部分は熊谷工業高校(もう少し厳密に言えば熊谷商工高等学校が前身)で指導をしていた複数の先生方が,地域に散らばってそれぞれの学校で指導教育をされた結果です.また,今や花園に替わって日本ラグビーのメッカとなりつつある「熊谷ラグビー場」の建設も,それら先生方を含めた指導者の方々の熱意の賜であり,その原点は熊谷市郊外にある荒川河川敷の荒川ラグビー場と,少年ラグビースクール教育に源流を発しています.

<早稲田本庄高校 VS 正智深谷高校>

早稲田本庄高校と正智深谷高校の試合はスピード感に溢れた好試合でした.見た目的な選手の体格はほぼ互角で,早稲田本庄は伝統の小気味良い速いテンポで試合を優位に進めていたが,時間の経過とともにボール奪取の接点とチャンス時の突破力で正智深谷がほんの僅かに勝って勝利しました.

早稲田本庄高校はここで落とすのは残念なほどに良く組織化された好チームでした.正智深谷高校は2011年ラグビーワールドカップの日本代表メンバーにも選出された程の能力の高い留学生パワーを核とした強力ラグビーを過去おいて展開していましたが,早稲田本庄高校戦に留学生の姿はなく同一条件下での一戦でした.

試合開始前において早稲田本庄高校の選手はグラウンドに出てウォーミングアップを開始していましたが,正智深谷高校の選手は開始時間までグラウンドに姿を見せず,開始時間とともに一斉に勢い良くグラウンドに飛び出して来たその姿に,試合への強い意気込みを感じました.

以下は当日の入場券.高校生による窓口チケット販売行われていました.

第3試合 慶応志木高校 VS 熊谷工業高校

(左側の黄色タイガージャージが慶応志木,右側の水色ジャージが熊谷工業)

第4試合 早稲田本庄高校 VS 正智深谷高校

(左側のエンジ色のジャージが早稲田本庄,右側のモスグリーン色が正智深谷)

---------------------------------------------------------------

2010年サッカーW杯の話題

2010年7月17日

■ 岡田武史監督考

この監督も不思議な運を持った人ですね.まず2回もワールドカップに出たことが凄いのですが,その2回とも,最初からW杯の監督として命運を託されて三つ指をつかれて招かれた監督ではなく,予選途中の監督更迭やら監督病気による切羽詰まった監督交替の代役・代打で監督になりました.しかもそれはサッカー協会幹部からの上から目線で都合良くゴリ押しされ,尻ぬぐい的交代劇でバトンを渡されたにもかかわらず,結果,2回ともW杯に出ているのですから凄いの一言です.

一見しただけの見た目的にはそれ程能力があるあるとは見えない(失礼!)のですが,この人の凄いところは切羽詰まると,死に物狂いでどうしたら勝てるかを真剣に考える本当の真面目さを持っています.また安易な妥協をせず,自分の信じるところを最終的に決断出来る事にあるようです.さらにもうひとつ付け加えると,調子の良い世渡り上手な人ではないようです.ここがまた良いところ.

例えば,前に出場したフランスW杯の時のアジア最終予選で,最後の最後の延長戦で苦肉の策として飛び道具の岡野雅行選手を起用した事が岡田監督の強運の付き始めですが,その時,フランスW杯本選に際しての日本代表選手メンバー選考で,あの「三浦カズ」選手をメンバーから外すことを決断したことが特筆されます.

普通の世間感覚を持った並の監督ならば,当時の三浦カズ選手の人気を考えれば世間を,いや日本中を敵に回すことになるかも知れないと配慮して,絶対と言って良いほどにメンバーから三浦カズ選手を外すような真似はしないでしょう.それが世渡り目線を持った賢い監督の選択の筈でした.それが驚くことなかれ,岡田監督が死に物狂いで考えた結果は,なんと!三浦選手を外す結論を出したのです.

どこをどの様に考えたら三浦カズ選手を外す手が出てくるのでしょうか.並の神経の持ち主だったらこんな究極の選手選択はしないよ!とその神経の凄さと選手選考の真剣さに思わず拍手を送ってしまいました.

岡田監督は勝つための方策を,当時のW杯候補者メンバーをもとに日本チームの選手構成を極限まで考えた結果,必然的に三浦カズ選手がはみ出てしまったのでしょう.要するに岡田監督は選手の人気度を選考の物差しにせず,選手のその特性も考えて純粋に日本サッカーの勝利を目指していたのです.ここが非凡なところ.

今回の南アフリカW杯でも同様でした.結局,W杯前の強化試合で勝てず,どん底に落ちて考え悩み抜いた末に,本田を1トップに据える守備的システムに戻すことを決断して好結果を生み出しました.もちろん運も味方していましたが,運も実力のうちと考えて・・・・・・,ともかく大変に楽しめたW杯でした.

-----------------------------------------------------------------

2010年7月14日

■ 2010年南アフリカW杯(3) 勝敗予測と結果

長い長い南アフリカW杯の戦いが終了しました.今回のW杯はBS・地デジの録画を有効に利用して,放映された各国チームの予選リーグの試合を一通り見ることが出来たので,それぞれのチーム力やその国のサッカースタイルを感じることが出来て試合がとても楽しめました.確実に世界のサッカーはその実力の差が縮まって来ていることが感じられ,これまでとは違って予測のつかない不確実性の面白さが増しています.

結局,「スペイン」優勝で終わりましたが,予選の段階ではなかなか優勝予測の難しいものがありました.かなり多くの人はブラジルやアルゼンチンなど南米勢の優勝を予想したでしょうし,スペインなどは予選リーグでスイスに負けましたので,優勝予想に不安を抱いた人も多かったでしょう.ベスト8時点でのベスト3順位予測を下記の( )内に示しましたが,ベスト3に入る国までは予測が当たりましたが,残念ながら最終的にその順位が入れ替わってしまいました.

結果 : 優勝は「スペイン」, 2位は「オランダ」, 3位は 「ドイツ」

( → ベスト8時の順位予測 : 優勝は「オランダ」, 2位は「ドイツ」, 3位は 「スペイン」 )

順位を当てることが出来なかったのは,2年前のユーロ選手権の結果を検討していなかったことです.同じ大陸同士の国が対戦する試合の結果予測は,最も最近の過去の対戦記録がとても参考になるという基本的な検討が抜けていました.ベスト4を予測した時点で,スペイン優勝の可能性がかなり高く,そのまま素直に予測するのが常識でしょう.予測の中に少し希望も入れてしまった甘さが問題でした.

今回の対戦でもその傾向が見えましたが,勝敗予測を確実に行うには,およそ以下の様な対戦傾向を考えて検討すると良いことを再認識しました.

① 同じ大陸同士の対戦の場合は,最も最近の対戦結果を参考にして勝敗を検討する.過去の対戦

が1-0で僅差の勝敗点差でも,その差はなかなか縮小しないので勝敗予測の大きな要因とする.

② 大陸が違う南米とヨーロッパのチームが対戦するときはもつれる試合が多い.その場合,世界ラン

クキングがひとつの目安になるが,南米のチームは世界ランキングが多少下位でももつれる試合

が多いの,サッカースタイルの特質・相性などを加味して勝敗を予測をする.

③ アフリカのチームはサッカースタイルの現況が欧州スタイルなので,ヨーロッパのチームに勝利す

る傾向があるが,南米やアジアの国とサッカースタイルの違いから,世界ランキングが上位でも負け

る傾向もあり,勝敗予測にその傾向を加味する.

④ アメリカ大陸は独自スタイルの発達をしているので,現況の技術動向や戦力・運動力をもとに予

測する.

いずれにしても興味深いW杯でした.日本チームが決勝トーナメントのベスト16に入ったのは,今後の日本サッカーのためにもとても大きな収穫でした.日本人の特性を活かした日本独自のサッカーを進歩させ,韓国とともにアジアのサッカーを世界に知らしめるようにしたいもの.頑張れ日本!.

-----------------------------------------------------------------

2010年7月11日

■ 1998年フランス W杯アジア予選の岡野選手の思い出

古い話ですが当時の岡野選手の地元などでの報道内輪話

2010年南アフリカW杯の前に,NHKのBS放送で「証言ドキュメント 日本サッカーの50年」と題する,日本サッカーの発展を1960年ころから4回に分けて振り返った,とても貴重で有益な番組を放映していました.この第三夜に日本が初出場を果たしたフランスW杯の,出場権獲得までの苦闘の道のりと,岡野選手がゴールデンゴールを決めたマレーシアのジョホールバルの歓喜のゴールまでが描かれていました.

◆ 当時の岡野選手の扱い→万年ベンチのサブ?全く出番なし

岡野選手に関しては特別な思い出を持っています.ここは埼玉なので地元紙の埼玉新聞も購読していましたので,地元の浦和レッズからFWの一人として岡野選手がオールジャパンに選ばれていることは良く知っていました.浦和レッズのまた岡野選手のファンでもありませんでしたが,浦和レッズから岡野選手が選出されていましたので,そのうちに1回くらいはどこかで出場するだろうな程度に,漠然とした注目を持って予選の推移を見守っていました.

しかし,なんと,ただの1回も,それもかすりもしない程のノーチャンスで岡野選手にとってのアジア予選は進んで行きました.もちろん地元紙の埼玉新聞紙上にさえも岡野選手に期待を寄せるような記事を目にすることも出来ませんでした.

◆ 最終予選中の代表監督の更迭

アジア予選が進んで行く中で,日本チームは思うように勝利をあげることが出来ず,2002年日韓W杯開催を次大会に控えて,どうしてもフランスW杯に自力出場を果たしたい日本チームに,アジア予選敗退の危機が生じていました.そこで日本サッカー協会は加茂監督に見切りをつけて更迭し,加茂監督の下でサポートをしていた岡田氏を新監督に昇格させる監督交替のショック療法で日本チームを再生させようとしました.

アジア予選は岡田新監督のもとで最終盤に突入しカザフスタン戦をむかえるにとになりました.この時,岡田新監督は出場停止となった三浦・ロペス選手の替わりに,追加招集のFW選手として中山・高木選手を呼びました.

それまでレギュラー出場していた三浦選手とロペス選手が外れたので,もしかしたら岡野選手にも出場の機会があるかも・・と少し期待を持ってニュース記事を見ていましたが,なんと,浦和レッズの応援団と思っていた地元紙のあの埼玉新聞までもが(そうなんです!),翌5日と6日のスポーツ欄で中山・高木選手に大きな期待を寄せる記事を掲載し,同じFWポジションで地元浦和レッズから選ばれていた岡野選手に関しては一行の記述も,また励ましの記事すらも見当たらない冷たい現実を目の当たりにしました.

◆ 地元紙の埼玉新聞スポーツ記者でさえも岡野選手に見向きもしていなかった!

ご存じと思いますが,埼玉新聞は「埼玉スポーツ新聞」,もしくは「浦和レッズ新聞」と呼んでも差し支えないとも思えるような,スポーツ新聞なみ,もしくはそれ以上かと思えるような,地元で実施されている中学・高校などのスポーツ記事の掲載に力を入れ記事にしている,地元密着の特色ある地方新聞です.

それも強烈な浦和レッズ応援団のような新聞です.新聞トップの第1面に浦和レッズの試合の様子が紙面全体に掲載されたり,真っ赤なレッズ色刷りのサッカー記事を複数ページの別刷り仕立てにして,新聞本紙の本体がす巻き状にされて配達されるような,かなり熱狂的なレッズ新聞です.一方,その情熱でエネルギー消耗をしてしまうのか,政治や社会・文化記事にはもう少し洞察力などの資質向上努力を期待したいような新聞です.

サッカー記事は,当時,レッズファン?の間ではかなり有名人だったらしい「河野」氏なる記者が,署名入りで主として記事・戦評論を書いていました.この河野氏は,なんと他県に住んでいる千葉大学の学生でさえもその名前を知っている程の有名な記者でした.

しかし,いつもは浦和レッズの熱烈な応援記事を書いている記者でさえも,B組最終戦のカザフスタン戦を前にして,追加招集となった中山選手や当時東洋の巨馬と呼ばれた高木選手達だけに焦点を当て,日本サッカーの救世主扱いをするかのような記事を大きく掲載したのです.

それ自体は良いのですが,埼玉新聞社の地元チーム浦和レッズから選ばれている同じFWの,それも1試合すらの出場機会も貰えずに万年ベンチ選手と化している,地元浦和レッズから選ばれている岡野選手の無念さや悔しさへの気遣いや思いやりすらも見えず,やれ中山だやれ高木だと書き立てるその気持ちの低さに,いつも大々的な浦和レッズ記事を読まされ続けて来た埼玉新聞読者としては,日常との落差と断層を感じざるを得ず,なにか憤りさえも覚えてしまいました.熱烈な浦和レッズファンと思われるスポーツ担当記者でさえも当時の岡野選手など眼中に無かったのです.

◆ 埼玉新聞社へ抗議のメールを送付

地元新聞ってそんな底の浅いものなのか!.その冷たい扱いに憤りを覚え,つい思わず1997年11月6日に「埼玉新聞社 スポーツ記事 掲載担当者」宛に抗議のメールを送信してしまいました.

それは ”いつもは浦和レッズ大きく取り上げる貴社が,浦和レッズからアジア予選に出場している岡野選手に対しては全く記事にもせず,追加招集の中山・高木選手を救世主のように紹介しているのは納得出来ない.せめて岡野選手への取材・分析の励まし記事を掲載するべきではなかろうか.” 要旨内容のメールでした.

メールを送信したその日に直ぐ,埼玉新聞社の「メディア報道部」から,

「頂いたご意見は運動部デスクへ渡しました。また何かありましたら、ご意見・ご感想をおよせください。」

との返信メールをいただきました.この対応はとても誠実なものがありました.そしてその数日後の埼玉新聞スポーツ面の左下隅付近に,岡野選手へのインタビューが小さな囲み記事として掲載され,その中で

岡野選手は 「出たら頑張る」

とインタビューに答えていました.これが1997年11月16日の,マレーシアジョホールバルW杯フランス大会のアジア第三代表を決める決定戦で,イランとの延長戦でゴールデンゴールを決めて,一躍日本中の注目を浴びた岡野選手がその注目を浴びる前に,おそらくメディアがまともに取り上げた岡野選手への初めてのまともなインタビュー記事と認識しています.

◆ マレーシアのジョホールバルの歓喜のゴールとフランスW杯の切符獲得

その後の経過は皆さんがご存じのとおりです.イランと2対2の同点となった後のゴールデンゴール方式の延長戦の極度に緊迫した試合展開の中で,岡野選手は代表として初めて試合に登場しました.しかし初めての試合出場と極度の重圧・緊張で,3回にわたる決定的な得点チャンスを逃し,テレビ画面に釘付けの日本中のサッカーファンからごうごうたる非難の嵐を浴びました.

そして岡野選手の失敗続きで業を煮やした中田英選手が自ら放ったシュートを,相手ゴールキーパーが弾いたそのこぼれ球に,岡野選手が素早く反応ダッシュしてボールにスライディングし相手ゴールへ球を押し込み,ここに日本サッカー史上初めての金字塔,W杯出場の切符を掴みました.その時,延長戦後半の残り時間は2分を切っていました.

日本中から歓喜の声が湧き起こり,岡野選手は絶好のシュートチャンスをことごとく潰した「駄目岡野」から,英雄の「野人岡野」として日本サッカー史を飾るヒーローに躍り出ました.テレビのその後の放映にもありましたが,この時の各局の女子アナの,シュートを外した時の岡野選手への馬鹿岡野!の絶叫にはすさまじいものがありました.まさに天国と地獄は紙一重.本人も後のインタビューでも語っていますが,あの時にシュートを外したままで試合終了となっていたら,岡野選手はおそらくそのまま日本へは帰ってこれなかったでしょう.それ程に日本全国の津々浦々からの罵声はすごいものでした.

◆ 手の平を返したかのような誉め称え

ゴールデンゴール後の岡野選手の扱いは,まるで180度手の平を返したかのような大々的な英雄扱いでした.テレビ・新聞どこを見てもしばらくは岡野,岡野,岡野が続きましたが,それまでの冷たいメディアの記事扱いは一体何だったのでしょうか.

埼玉新聞社も有名になってからの地元選手インタビューだけではなく,有名になる前にインタビューを行っていたので地元紙としての面目躍如だったことと思います.全国紙なんて岡野選手には全く見向きもしていなかったですものね.活躍してからの記事なんて誰でも書けます.活躍する前に素材を発掘して書くのが専門家(玄人・プロ)の腕の見せ所でしょう.

◆ 後日談

と言う訳で,少し応援をする形になった選手が運良く貴重なゴール入れてW杯の切符を勝ち取ったので,このW杯のアジア予選はとても印象に残ったものとなりました.それも地元紙のスポーツ記者でさえも見向きもしていなかった正真正銘のサブ中のサブ岡野選手が,最後のほんの28分程だけ出場させてもらっての劇的な勝利.埼玉新聞社に抗議メールを出して,岡野選手インタビューの励まし記事掲載の後押しをしたことなど,本番では日本チームは1勝も出来ませんでしたがとても楽しめたフランスW杯でした.

それにしても熱狂的で知られる浦和レッズサポーターなのですが、あの時の岡野選手への埼玉新聞の冷たい記事扱いに対して,私の他に憤激し抗議したような,真の浦和レッズファンの猛者・サポーターの人は居たのでしょうか,知りたいですね.もしかしたら熱烈サポーターでさえも本当の所は,そこまでは岡野選手に期待をしていなかったのでは?.岡野選手の記事扱いで抗議し,その結果,栄光のゴールにつながったのは本当は偶然なのですが,それを先見の明として考えれば少し誇らしくまた嬉しくなります.岡野選手知ってる?・・・あのインタビュー記事の伏線にそのようなことがあったのですよ・・なんて.

岡野選手が ”使えるか使えないかわからないけれど,ともかく足がとんでもなく速かったので何かになるかも知れないな” と,ひとつの武器としてオールジャパンに入れて置いたのは加茂監督でした.それを窮鼠猫を噛むのような究極の状況の中,飛び道具の岡野選手を起用し勝利の栄冠を味わったのは交替として監督になった岡田新監督でした.結局,加茂監督の素材選びのその直感が,最後の最後で有効に機能した点が興味深いことです.

後日,JR浦和駅の伊勢丹前で当時の埼玉県知事の土屋さんが出席して,岡野選手の祝勝会が催されました.時間前にもかかわらず沢山のファンが駅頭を埋めていました.少し時間に遅れて祝勝会が始まり,6階付近(多分そのあたり?)の階上に立った岡野選手が恥ずかしそうに手を振っているのが見えました.その時,たった最後の28分間で自分の人生を左右するゴールを決めた岡野選手に祝福の拍手を送りました.おめでとう!と.

------------------------------------------------------------------------------

2010年7月10日

■ 2010年南アフリカW杯(2) 強豪国の苦戦

◆ 強豪国の苦戦

まだ,W杯の3位決定戦の前なのですが,今回のW杯でとても面白く興味深かったのはいわゆる番狂わせが頻発した予選リーグでした.それも,イタリアやフランスなど優勝候補の一角とも見られていたサッカーの有名どころの国が,決勝トーナメントに進めなかったのみならず予選組の最下位だったり,またその他の強豪国も案外に苦戦を強いられていた事です.

テレビに登場するゲスト解説者やサッカー通と称する人達から,これまでしばしば,まことしやかに話されていてとても気になっていた常套用語のひとつに,

”強豪国は決勝トーナメントからが本気モードだ”

と言う言葉があります.それは更に,準決勝からが・・・・とか,決勝が・・・・とかの展開用法がしばしば用いられます.噛み砕いて言うと,強豪国は予選リーグでは少し手を抜いて対戦しているのだと言いたい訳です.もっとも,上述のような事をまことしやかに解説する人達は,実際にW杯に出た人達ではなく,多くは熱狂的なサッカー強豪国のファンもしくは強豪国の出身者の人達が多いようです.強いチームを知っていること,それを応援している事の自慢や知ったかぶりにつながっているように思えます.少なくとも問題点の指摘にもなっていません.

こうなると,日本チームなど予選敗退がほとんどの弱小チームは,W杯なのに実は強豪国には本気モードで対戦して貰えないと言う悲しく馬鹿にされた試合しか経験が出来ないことになってしまいます.W杯は現時点における各国の本当のチーム力の差が測れる絶好の機会なのですが,弱小国ではそれすらも望めないのでは強化の糧にもならずとても残念な出来事となります.

しかし,今回のW杯のように強豪国に予選敗退の危機が迫っていれば,予選リーグであろうとなかろうと,強豪国と言えど本気モードで戦わざるを得ず,弱小国にとっては本気モードで戦ってもらえる千載一遇の機会が得られることになり,世界のサッカーの質の向上にもつながります.

実際に今回のW杯は,大会前の人気・評判通りにはならずに複数の強豪国が予選リーグで敗退しましたので,予測・予想ががつけにくい,ドキドキ・ハラハラの試合展開の面白い大会となりました.今後のW杯もこのような混戦ゲームとなって欲しいですね.でも,このような状況に及んでも,上述の解説者などの人々は「強豪国は予選リーグだからまだ本気モードでサッカーはしていなかったよ・・・」なんてことを,まさか言うことは無いでしょうね.

◆ 強豪国苦戦の原因とこれからのサッカー

このような予選になった原因は,世界各国のチーム力が向上して各国の力の差が縮小してきたことによるものと見ています.日本も含めたアジア勢では,韓国のチーム力の向上は目を見張るものがあります.予選のブラジル戦の新聞報道などを見ると”韓国完敗”の様な調子で書かれていますが,記事を鵜呑みにせずに試合全部を通して見ると,案外に完敗の試合ではないことが分かります.北朝鮮もなかなか粘り強いサッカーをしていて,特に日本でプレーをしていたチョン・テセの奮闘は外国からのオファーを予感させるものがあり,結果的にもそのようになりました.

今回のW杯では,メキシコ,チリなどの南米チームが,テクニックと組織力に素早さが連動した,これからの世界のサッカーの方向を予感させる様な素晴らしいチームに仕上がっていたのが印象的でした.日本チームもこのようなチームと少し似ていますので,気質や体格など肉体的特質を考えれば,メキシコ,チリなどと同じような方向性をしっかりと持って,日本人の特性を活かした強化が適していると思います.

もちろん,アメリカのサッカーも素晴らしいものあります.1994年のアメリカW杯を機会にサッカーの強化を図ったアメリカは,現在,ボブ・ブラットリーが監督を務めていますが,運動理論を基礎にしたアメリカ独自のサッカースタイルを創造しているのは素晴らしいことです.次期W杯までの日本チームの監督にボブ・ブラットリーが欲しいのですが,まだアメリカが手放さないでしょうね.

また,旧チェコスロバキアや旧ユーゴスラビアから独立した国々のサッカーには技術・体力・知力がミックスしたような優れたチームが多く今後も目が離せません.さすがに元日本監督だった知将オシム氏の故郷地域です.さらにアフリカ勢はコートジボアール,ガーナなどをはじめとして,従来の身体的能力に加えて洗練されたヨーロッパスタイルの超一流のサッカー国に成長して来たようです.今回は思ったようには勝てませんでしたが,いずれはサッカー強豪国を苦しめることになりそうです.

◆ 日本サッカーの進む方向

日本サッカーの強化方向をもろもろ考えると,単にヨーロッパスタイルの組織的パスサッカーやブラジル・アルゼンチンの個人技を中心とした華麗なサッカーでもない,アジア的な第3のサッカーを目指す必要がありそうです.そのひとつの良い見本としてアメリカやメキシコ,チリなどのサッカーが現在ありますが,更にそれらに加えて韓国や北朝鮮などに端的に見られる,タフさと粘り強さを付け加えることが出来れば,日本独特のサッカーが生み出せるのではないかと考えます.日本サッカー協会の今後の方針と監督人選に注目しています.

------------------------------------------------------------------

2010年7月6日

■ 2010年南アフリカW杯(1) ベスト8時点での勝敗と優勝予測

本日は2010年7月6日,南アフリカワールドカップもいよいよ大詰め,ベスト4が激突します.ベスト8時点での私の事前戦力分析による7月1日時点でのベスト4と優勝予測は以下の通りでした.残念ながらガーナは敗れてしまいましたが,その他の勝利予測をしたチームは勝ち残りました.

① ウルグアイ 対 ガーナ : → 予測: ガーナ勝利 × (勝利はウルグアイ)

② オランダ 対 ブラジル : → 予測: オランダ勝利 ○

③ アルゼンチン 対 ドイツ : → 予測: ドイツ勝利 ○

④ パラグアイ 対 スペイン : → 予測: スペイン勝利 ○

<優勝予測(2010年7月1日のベスト8時点での予測)>

優勝は「オランダ」, 2位は「ドイツ」, 3位は 「スペイン」

新聞など大方のスポーツメディアは,人気選手や人気監督がいる「ブラジル」「アルゼンチン」などの南米勢がベスト4を独占するのでは,などの記事を書いていたので,上記の対戦の勝敗予測は,それに真っ向から対立するかのような構図になってしまいました.

上記の予測は,日本サッカーの将来のあり方も含めた希望も少しあります.しかし,岡田監督の今後の退任を受け,次期日本チームの監督が取り沙汰されるようになっていますが,個人技に優れまた人気選手が多い南米勢がベスト4を独占すると,日本国内のサポーター・ファン層の声もますますその人気に乗って,日本チームの特性や現実とは別次元で南米指向が高まるかも知れません.

南米のサッカーが強いのは分かっています.しかし,日本人の特性などを総合的に考えた時に,日本のサッカーを強化するには,日本人の考え方気質,特性(筋力・敏捷性など身体的能力も含め)を充分に理解し,その特性を活かして理論的・科学的に,また組織的なサッカーを思考する知力ある監督が,これからの日本チームを強化する上で必要な人材ではなかろうかと考えています.

この点,過去において日本チームの監督になったジーコとかアルゼンチン監督のマラドーナなどは,運動神経など肉体的能力は優れていますが,指導者としては疑問符がついてしまいます.今後の監督人選に当たっては,選手として人気のあった人が必ずしも良い指導者では無いことを認識して,知的な中身重視で選択・人選して欲しいものです.

過去においてジーコを監督に選んだ経緯を,川淵三郎氏がテレビのインタビューで「ジーコだったら誰も文句を言わんだろうと選んだ」と傲慢な印象で答えていました.随分といい加減な監督の人選だったことがわかります.選択基準が有名人だからと選んだと言うのですから,能力ある監督を見抜くこともしない自らの能力の低さを暴露したようなことにもつながります.おまけに,このジーコはトップチームの監督をするだけで,日本の次世代を担うアンダー20代表の指導もしなくても良いとするような大甘な契約を結んでいて,代役のサポートコーチを日本に残して自分はしっかりとビジネスに励んでいました.彼は若手育成など日本サッカーの将来などは眼中に無かった訳です.こんな監督を選んだ人達が悪い!.

もっともこの川淵三郎氏の発言の裏には,有名人でないと協会内部,メディア,ファン,そして選手さえも納得もしないと言う,指導力の実力思考ではなくいわゆるブランド思考や,有名人思考が広く根を張っていることにも関係しているように思えます.

従ってW杯では,個人的能力は南米勢よりも少し劣りますが,組織的なサッカーで個人能力をカバーするヨーロッパ勢に是非とも負けないで欲しいと言う気持ちが生じてしまいます.ベスト8の戦いでは組織サッカーを機能させたドイツが,個人能力に優れたアルゼンチンに勝利したのは,日本のサッカーに限らず世界のサッカーの進歩の為にも良かったのではと胸をなで降ろしています.

ベスト4チームのうち3チームまで私の予測が当たりましたが,各国チーム予選での試合内容,決勝一次トーナメントの結果,各国のサッカースタイルの相性的なものなどを総合して予測しました.もちろん勝敗がどちらに転ぶか分からない試合もありますが,少なくとも人気選手の多さにはとらわれずチームのサッカーの質を基本に勝敗予測しました.

------------------------------------------------------------------------------

2010年7月6日

■ 少し気が早いが次期の日本監督には誰が適任か?

とりあえず日本人監督を抜きにすれば,少し思いつき的ですが以下の人達を一つの候補者としてどうでしょうか?.少なくとも,日本人の未来のサッカーに財産となるものを構築してくれそうな人が良いですね.そう言う意味で言えば,少し古くなりますが日本のサッカーに大きな基礎を築いてくれたのは,元西ドイツのクラマー氏なのですが,この件は後日に記述したいことのひとつです.

① 現アメリカ監督の「ボブ・ブラッドリー」

→ 徹底的な科学的トレーニングを重視しまた戦術的にも優れている.日本人のサッカー・方向性

にも適していると思える.このような人が日本チームの監督になればとても楽しみなのですが・.

② アーセナルの「ベンゲル」

→ 無理でしょうね.いわずと知れた知将.若手発掘と育成に優れている.TV解説時の戦況の見

方にとても優れたものがあります.やはり非常に知的に優れている.かって名古屋グランパスの

監督をしたこと自体が奇跡的だったのですが・・・.

③ 名古屋グランパスの「ストイコビッチ」

→ インチキのようなコーチ資格の取得だったが,その後なかなか体を張った指導内容が良い感

じ.オファーをすれば直ぐ引き受けるのでは?.

→ オシムの指導を受けていて質の良いサッカーを体得している.情熱は持っているが全体は未知

数.オシムの間接的な知識サポートも期待したいもの.

------------------------------------------------------------------------------

2006年4月9日

J1大宮アルディージャの練習場のひとつ 秋葉の森総合公園

J1大宮アルディージャの練習場のひとつ「秋葉の森総合公園」を見学して来ました (2006年4月9日)

◆ 秋葉の森総合公園入口

不思議なものですね、さいたま市にはJ1サッカークラブが2チームありますが、やはり地元に近い大宮の名称をつけたチームに親しみを感じてしまいます.そこで、にわかファンとしてさいたま市内の練習場のひとつを紹介します.

秋葉の森総合公園はJR埼京線で大宮から7.7km、電車に乗って2つめの「指扇駅」で下車し、そこから北に直線で約1.8km程離れた交通不便な場所にあります.総合公園とは言ってもサッカー場といくつかの施設が寂しくある建設途中の公園です.曲がりくねった道路を行くと見落としてしまいそうな公園入口があります.(2006年4月9日 撮影)

◆ サッカーグラウンド

グラウンドの北東角から西側方向を撮影したグラウンドの全景.写真のかなた向こう側には関東有数の河川「荒川」が流れています.

グラウンドの向こう側にローム台地の切り土斜面が見えます.公園はまだ整備途中で周囲は建設作業の重機が台地面を整地しています.グラウンドは台地間の谷地を数mほど埋め立てて整備したようですが、公園全体としては、ただ単に平坦化して人工的な景観や綺麗さを演出するのではなく、谷地などの水の流れをそのまま活かし、台地と低地が入り組んだこの付近の自然の生態系を保持した公園設計をして欲しいと感じています.今後を興味深く観察して行きます.

◆ グラウンド側面

グラウンドの向こう端に二段掛けの小さなスタンドがありますが、それが家族的でとても気に入っています.サッカーに限らずスポーツを身近に感じる為の必要施設と考えますが、現況ではただの広いグラウンドの地べたと言う所が多く、遠い昔に写真で見たニュージーランドやイングランドのような、家族的なグラウンド設備にあこがれを持っています.日本のスポーツ環境意識も早くヨーロッパ並に育って欲しいものと願っています.

◆ 芝生の状態

天然芝が綺麗に整備されています.天然芝を見ていたら、自らの身分を名乗ることもしない公園関係者?のお兄さん達から、企業秘密だから写真を撮影するなと言われ、非常に不愉快な思いをしました.何が企業秘密なのだろうか?、この程度のものが企業秘密だったら、多くの人が出入りする公園に芝生は整備出来ないし、練習場も開放出来ないだろう.どこの会社の人間か知らないが、そのようなことを社内で本気に教育しているのだろうか.呆れるとともに腹が立った.

ところでこのグラウンドの盛土の土質ですが、切り土斜面下の側道に掘削された排水路の断面を見たら、瓦礫や鉄筋などが多く混入した建設残土の盛土断面が観察され、正直、こんな土を使っていいの?と少し残念に思ってしまいました.芝生の根の到達深度は浅いだろうし、表面は綺麗に見えるのですが,せめて瓦礫くらいは選別した良質土を盛土したいもの.

2005-2016 Hokusei Geotechnical Office All rights reserved.